映画史を語るうえで、スティーブン・スピルバーグが監督を務めた『JAWSジョーズ』(1975)はあまりにも大きな存在感を放っています。2025年には封切りからちょうど50周年を迎えるということで、あらためて本作を振り返ってみると、1970年代のアメリカ映画界においてどれほどの衝撃をもたらした作品であったのか、いまなおその影響力を感じさせます。「サメ映画の金字塔」「サマー・ブロックバスターの原点」など、さまざまな枕詞で語られるように、『JAWS』は単なるヒット作ではなく、映画産業全体の構造を変革したメガヒット作だったのです。

本稿では、まず作品の概要とストーリーを整理しながら、本作がもたらした映画史的意義やサメ映画史での位置づけ、さらには若き日のスピルバーグが本作を通じて確立した演出上の革新性を掘り下げていきたいと思います。そして最後に、神話学的な視点から“ヒーローズ・ジャーニー”の構造に当てはめた見方を試み、本作がいかに普遍的な物語として成立しているのかを考察してみましょう。

Contents

JAWSジョーズ

ストーリー

夏の観光シーズンを迎えたアメリカ東海岸のリゾート地アミティ島。島の保安官マーティン・ブロディ(ロイ・シャイダー)は、海岸に打ち上げられた若い女性の遺体を見て、サメによる被害を疑います。しかし、島の経済は観光客に支えられているため、市長をはじめとする島の有力者たちはパニックを避ける目的で事故死として処理しようとします。ところが、海水浴客が人前でサメに襲われる事件が発生。ブロディは若き海洋学者フープァー(リチャード・ドレイファス)と、頑固なサメ漁師クイント(ロバート・ショウ)とともに、島を脅かす巨大なホオジロザメを仕留めるべく危険な海へと乗り出す——。

真夏の美しいビーチと、人々の歓声に沸く島の活気。それらが一転、巨大なサメの出現によって恐怖の舞台と化す展開は、公開当時の観客を一瞬にして“泳げなく”させるほどのインパクトを持っていました。サメの姿をほとんど見せない演出や、ジョン・ウィリアムズの印象的な音楽など、後年のホラー作品にも多大な影響を与えた名シーンの数々が、本作を語るうえで欠かせない要素となっています。

キャスト

- マーティン・ブロディ保安官: ロイ・シャイダー

- マット・フープァー(海洋学者): リチャード・ドレイファス

- クイント(サメ漁師): ロバート・ショウ

- ラリー・ヴォーン市長: マリー・ハミルトン

スタッフ

- 監督:スティーブン・スピルバーグ

- 製作:リチャード・D・ザナック、デヴィッド・ブラウン

- 原作:ピーター・ベンチリー

- 脚本:ピーター・ベンチリー、カール・ゴットリーブ

- 撮影:ビル・バトラー

- 音楽:ジョン・ウィリアムズ

作品概要と監督の略歴

『JAWSジョーズ』は、ピーター・ベンチリーの同名小説を原作とした巨大サメパニック映画です。スティーブン・スピルバーグが監督を務め、1975年に公開されるや否や、全米だけでなく世界中の映画興行を席巻しました。本作の予算は当初700万ドル程度と見積もられていましたが、撮影期間の延長や特殊効果のトラブルなどで費用がかさみ、結果的には900万ドルを超える制作費が投入されたと言われています。それでも最終的には全世界で興行収入4億7,000万ドル超を記録し、当時の世界記録を塗り替える大成功を収めました。

このセンセーショナルな成功を手にしたスピルバーグは、その後『未知との遭遇』(1977)、『レイダース/失われたアーク《聖櫃》』(1981)、『E.T.』(1982)など、次々と時代を象徴する作品を生み出していきます。のちにハリウッドの最重要人物のひとりとして映画業界をリードしていくスピルバーグですが、『JAWS』はそんな彼の名を一躍世界に知らしめた立役者でもありました。

当時まだ20代後半であったスピルバーグにとって、本作の撮影は難関の連続でした。撮影場所である海上は天候が変わりやすく、巨大サメのアニマトロニクス(通称“ブルース”)も故障続き。予定をはるかにオーバーする撮影スケジュールや制作費にスタッフや配給会社も大いに頭を抱えたと伝えられています。しかし、そのトラブルの数々が、結果的にはサメをむやみに露出させない“恐怖演出”につながり、逆に観客の想像力を最大限に刺激する効果を生んだのです。

ストーリー構造とその魅力

『JAWS』の魅力は、ホラー映画やパニック映画としての恐怖演出だけにとどまりません。三人の中心人物——ブロディ保安官、海洋学者フープァー、サメ漁師クイント——の性格や背景がしっかりと描かれているからこそ、物語は人間ドラマとしての深みを帯びています。ブロディは都会育ちでありながら海が苦手な性格、フープァーは新しい科学の時代を象徴する知性派、そしてクイントは昔ながらの“海の男”としての孤高のプライドを持つ漁師。立場も世代も異なる三者が巨大サメに挑む冒険は、単に“サメを倒す”だけで終わらず、海への畏怖と人間の勇気を鮮やかに対比させる物語となっています。

特に物語後半のクイントの語りは圧巻です。第二次世界大戦中に起こった“インディアナポリス号事件”におけるサメの襲撃体験を彼が独白する場面は、言葉だけで壮絶な恐怖を想起させる非常に印象的なシーン。観客はその体験談を耳にするだけで、海中でのサメの脅威をまざまざとイメージすることになり、サメが姿を見せない間にもじわじわと恐怖が蓄積されていくわけです。

また、シンプルでありながらテンポの良い脚本構成も見逃せません。冒頭の海水浴シーンから若い女性が襲われる、さらには少年の犠牲者が出るといったダイナミックな展開を経て、最終的にはブロディ、フープァー、クイントの三人が“オルカ号”に乗り込んでサメ退治に出発するという、いわば“密室”に近い状況へと舞台を絞り込みます。後半はほぼ海上での対決に集中することで、観客は映画の世界観を狭く深く味わうことになり、その分だけサメの恐ろしさが強調される作劇になっているのです。

映画史における衝撃:ブロックバスターの誕生

映画史において『JAWS』が画期的だった大きな理由の一つに、“サマー・ブロックバスター”という概念を定着させた点が挙げられます。公開された1975年当時、それまでは映画の大作は秋から冬のホリデー・シーズンに合わせて公開されることが多く、夏場は比較的オフシーズンと位置づけられていました。ところが『JAWS』は、観光地の海岸を舞台にした夏向けのパニック作品として、真夏に全米で拡大公開され、連日行列が絶えない“ブロックバスター”現象を巻き起こします。これが後年、『スター・ウォーズ』(1977)などの大規模公開方式へとつながり、ハリウッドの興行戦略を一変させたのです。

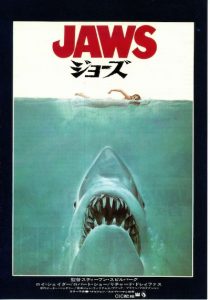

さらに『JAWS』は、公開前からテレビや新聞などで大規模な宣伝キャンペーンを打ち、恐怖をあおるキャッチコピーとあの有名なポスター(海面から大きなサメの口が迫ってくるデザイン)で話題を集めました。これは“ワイド・リリース”と呼ばれる大量の劇場公開と巨大広告キャンペーンを組み合わせたマーケティング手法の先駆けでもあります。要するに、『JAWS』の大ヒットは、アメリカの映画配給システムと宣伝手法を大きく塗り替える“革命”でもあったわけです。

サメ映画の系譜と『JAWS』の存在感

『JAWS』以降、世界中で“サメ映画”というサブジャンルが急増することになりました。『ジョーズ2』(1978)をはじめとする続編シリーズや、低予算で乱造されるB級映画、『ディープ・ブルー』(1999)、近年の『シャークネード』シリーズのようにカルト化した作品など、サメを題材にしたパニック映画はジャンルとして定着し続けています。

しかしながら、どれだけ技術が進歩しようとも、“サメ映画”と言えばまず思い出されるのは、半世紀経った今でも『JAWS』が圧倒的です。その理由の一つとして、単なるクリーチャー・フィーチャーではなく、人間ドラマや演出手法、音楽の効果といった総合力によって完成度の高い恐怖体験を実現している点が挙げられます。スピルバーグの天才的な演出に加え、ジョン・ウィリアムズの名曲はわずかに上昇する2音のモチーフ(“ダン…ダン…”)だけで観客の心拍数を上げ、見えないサメの存在感を視覚外から演出するという離れ業をやってのけました。

また、少年が海で襲われるシーンや、漂流ボートから出てくる被害者の遺体といった生々しいショック演出に対し、サメそのものは長い時間姿を見せない“じらし”の演出が秀逸。その結果、観客はサメが登場しない場面でも常に“海にある見えない恐怖”を想像し続けることになり、いざサメの姿が現れるときの衝撃がより強まるわけです。

スピルバーグ演出の革新性

『JAWS』の制作現場では、撮影用の機械仕掛けサメ(アニマトロニクス)が海水にうまく対応せず故障を連発し、スピルバーグとスタッフは大いに苦労したといいます。しかし、このトラブルが結果的には“サメをあまり映さない”というクリエイティブな演出を生み出し、恐怖を想像させる巧みな手法となった——これは映画製作においてしばしば引用される有名な“偶然の産物”です。

スピルバーグが取り入れた印象的なカメラワークとしては、サメ視点の水中ショットを用いて観客がまるで海中から被害者を見るような感覚を生み出す手法や、人々の喧騒の中でブロディ保安官だけに集中するズームとドリーの組み合わせ(いわゆる“ヒッチコックズーム”や“ドリーバック・ズームイン”)と呼ばれる表現が挙げられます。これらは観客の視線を巧みに誘導し、緊張感を最大化するテクニックであり、本作以降のホラー・パニック映画でも多用されるようになりました。

そして映画音楽にも触れないわけにはいきません。ジョン・ウィリアムズが作曲したメインテーマは、もはやポップカルチャーの一部と化しています。“ダン…ダン…”というシンプルなモチーフから始まり、徐々にテンポを速めていくことで観客の恐怖心を煽る手法は、アクション映画やスリラー映画全般で踏襲されました。音の力だけで“姿なき敵”を想起させるという意味でも、まさに革新的なアイデアと言えるでしょう。

ヒーローズ・ジャーニーとの比較

ジョセフ・キャンベルが提唱した“ヒーローズ・ジャーニー”の構造は、神話や物語の普遍的要素を抽出したものとして知られています。映画『スター・ウォーズ』など、多くの冒険譚がこの枠組みに則っていると言われますが、『JAWS』にも当てはめられる側面があります。

- 日常世界:アミティ島での平穏な生活が始まり。しかし実は観光シーズンを控え、ブロディは不安を抱えている。

- 冒険への招待:海水浴客がサメに襲われ、ブロディは危機にさらされる住民を守らねばならない。

- 師や仲間との出会い:フープァーという海洋学者が登場し、クイントという漁師が加わることでブロディの“冒険”は具体化する。

- 試練の数々:市長や町の利害関係者の圧力、島の住民の恐怖、サメを仕留めようとする地元の漁師たちの無謀な行動など、さまざまな妨害が起こる。

- 最も危険な場所への接近:ブロディたちは小型船オルカ号で海へ出て、サメとの直接対決に臨む。

- 最大の試練:巨大なホオジロザメに襲われ、船が破壊され、仲間が犠牲になる。命の危機に瀕する中、ブロディは最後の一撃を放つ。

- 帰還:サメを倒した後、ブロディとフープァーは筏(いかだ)で岸へ戻る。ここには“英雄の凱旋”という要素も含まれる。

このように見ると、『JAWS』は一種の“海洋冒険譚”として、英雄神話的な構造を持っていることがわかります。特にブロディは海が怖いという個人的な弱点を克服し、仲間と協力しながら島を守る責務をまっとうするという点で、神話的なヒーローの要素を体現していると言えるでしょう。

映画史のなかでの位置づけ

若きスピルバーグの挑戦

当時、まだキャリア初期だったスピルバーグは、テレビ映画や低予算の劇場映画で実績を積んでいたとはいえ、巨大スタジオの大作を任される立場ではありませんでした。ところが『JAWS』の製作陣であるリチャード・D・ザナックとデヴィッド・ブラウンは、彼の才能を見抜き、原作者ピーター・ベンチリーから映画化権を取得したうえでスピルバーグを招聘。こうして若き監督は、前代未聞の海洋撮影と巨大メカニカル・サメを駆使する難題に挑むことになります。

撮影現場での苦難とトラブルは有名ですが、スピルバーグはそれを逆手に取り、サメそのものをあまり映さずに音楽やカメラワーク、登場人物たちの表情演技で恐怖を表現する方法論を確立。これが大ヒットにつながると同時に、“新世代の才気”として一躍評価されるようになりました。彼が後に作り上げる大ヒット作群は、ここから始まったとも言えます。

“サメ映画”のパイオニア的地位

ホラー映画やパニック映画の歴史を遡れば、フランケンシュタインやドラキュラ、あるいは『キングコング』など、モンスターや異形の生物を扱った作品は以前から存在していました。しかし、海洋生物であるサメを“怪物”としてリアルに描き切った点で、『JAWS』は新しいパニック映画の扉を開きました。その後、類似コンセプトの映画は数多く登場したものの、『JAWS』のように社会現象レベルの恐怖とヒットを両立させたものは少なく、まさに頂点に君臨する作品となっています。

サメは自然界に実在する生物であり、虚構のモンスターではありません。このリアリティが観客にとってより身近で切実な恐怖をもたらし、単にエンタメとしての怪獣映画とは異なる生々しさを生むことになりました。「海に行ったらサメに襲われるかもしれない」というイメージを、全世界の観客に深く刻み込んだ功罪は大きいと言えるでしょう。

ジャンルを超えたエンターテインメントの力

『JAWS』はホラーやパニックの枠組みに収まりきらないほど、普遍的なエンターテインメント要素を持っています。海洋学の視点や島の経済事情、政治的な思惑といった社会問題を背景に描きつつ、家族愛や仲間の死を乗り越える勇気など、古典的なドラマ要素も豊富に盛り込んでいます。スピルバーグが自らの演出を通じて観客の感情を一つにまとめあげ、あたかも“遊園地のアトラクション”のようなドキドキ感をもたらしている点も大きな特徴です。

サメが姿を現すシーンだけでなく、ブロディが静かに海岸を見守るシーンや、クイントとフープァーが酒を酌み交わしながら傷跡を見せ合うシーンなど、コミカルなやり取りと重厚な恐怖のメリハリが見事なバランスを作っています。こうした絶妙な“緩急”があるからこそ、クライマックスの“サメとの直接対決”が観客の体験として大きなカタルシスを生むのです。

永続的な影響と現代への連鎖

『JAWS』から半世紀が経った2025年現在でも、本作は海洋パニック映画の原点として不動の地位を保ち続けています。技術的な意味でも、アニマトロニクスを用いた“リアルな生物再現”の先鞭をつけた作品であり、現代のVFX映画に至る特撮史の過程の重要な一里塚と言えます。さらに興行戦略の面でも、本作をきっかけにハリウッドは大作映画を夏に投入し、大規模宣伝で一気に観客を集める“サマー・ブロックバスター”方式を確立しました。

また、スピルバーグ自身が培った演出センスや映画製作のノウハウは、後の『インディ・ジョーンズ』シリーズや『ジュラシック・パーク』シリーズ、そして近年の『レディ・プレイヤー1』(2018)に至るまで脈々と受け継がれています。彼が提示した“観客を物語の中へ引き込み、未知の世界で恐怖と冒険を体感させる”手法は、現代のブロックバスター映画の基盤になっていると言っても過言ではありません。

まとめ

公開から50年が経過しようとしている今でも、『JAWSジョーズ』には色褪せることのないエネルギーが宿っています。その背景には、ただ“サメが人を襲う”という刺激的なテーマだけでなく、スピルバーグの演出力と巧みな脚本構成、人間ドラマとしての深みがしっかりと組み込まれているからでしょう。特撮の欠点を逆手に取り、姿なきサメを音と視線で演出した手法や、ジョン・ウィリアムズによる緊張感あふれる音楽は、観客の想像力を呼び覚ます“究極のホラー体験”を生み出しました。

さらに、この映画の大成功がハリウッドに新たなビジネスモデル——サマー・ブロックバスターと大規模広告キャンペーン——を普及させたことは歴史的にも非常に大きなトピックです。『JAWS』以前と以後では、映画産業そのものが変わったと言っても差し支えないほどの影響がありました。後続のサメ映画はもちろん、パニック映画やホラー映画全体に大きな一石を投じ、その余波は今なお続いています。

最後に“ヒーローズ・ジャーニー”という観点から見ると、平凡な保安官ブロディが海やサメへの恐れを克服し、仲間と共に危機に立ち向かう姿は、どこか古典神話の英雄を想起させる要素があります。外敵(サメ)からコミュニティ(アミティ島)を守るために戦うドラマは、普遍的な“勇気と犠牲”の物語でもあり、だからこそ半世紀もの間、世代を超えて愛され、恐れられてきたのでしょう。

サメ映画としても、スティーブン・スピルバーグのキャリアとしても、そして映画産業の構造転換としても、他のどんな作品とも比較にならないほどの影響力を持つ『JAWSジョーズ』。今一度スクリーンであの“ダン…ダン…”という不穏な低音を聞けば、古びるどころか、むしろ時代を超えて現代の観客にも同じ恐怖と興奮を与えるポテンシャルを改めて実感するに違いありません。まさに50年経っても輝き続けるモンスター・クラシック、その存在感はこれから先も映画史に深く刻まれ続けることでしょう。