『ゴジラvsビオランテ』における架空の国家「サラジア国」は、単なる物語の装置に留まらず、国際情勢や当時の社会的懸念、さらには映画自体が持つメタ的なメッセージ性を象徴する存在です。

Contents

1. サラジア国の背景:社会情勢との関連性

1.1. 冷戦後の混乱と中東のイメージ

1980年代後半は、冷戦の終結が近づく一方で、国際社会には新たな不安が生まれていました。その一つが、中東を中心とした地政学的リスクや、核兵器を巡る技術拡散の問題です。サラジア国はこれを反映し、次のような現実の課題を象徴しています:

- 技術の軍事転用

サラジアの行動は、冷戦後の新興国が先進国から技術を得て軍事力を強化しようとする動きと一致します。特に中東諸国の核開発や生物兵器開発への懸念が、サラジアの描写に反映されています。 - 資源を巡る国際政治

中東は石油を通じた経済的影響力を持つ地域として描かれることが多いですが、サラジアは「科学技術」という新たな資源を求める存在として設定されています。これは、1980年代の日本企業が世界市場で技術力を武器に台頭していた現実を逆転した構図ともいえます。

1.2. 国際秩序と日本の立場

サラジア国がG細胞を狙う背景には、日本の科学技術が国際的に評価され、技術流出が懸念されていた現実が映し出されています。この点で、サラジアは以下のメッセージを内包しています:

- 日本の「技術大国」としての位置づけを強調する。

- 日本が冷戦時代の覇権争いの新たな焦点として、国際社会で注目される立場にあることを暗示する。

2. 映画表現としてのステレオタイプの活用と限界

2.1. ステレオタイプとその意図

サラジアの設定には、中東をモデルとしたステレオタイプが強調されています。これには以下の意図があると考えられます:

- 観客に直感的に「国際的な脅威」を感じさせる。特に、1980年代の映画観客にとって、中東地域は石油や紛争を巡る問題が連想しやすい地域でした。

- 日本対外の「他者」としての存在感を際立たせ、物語に国際的なスケール感を付加する。

しかし、この描写は中東の多様性や複雑性を無視し、単純化された「危険な他者」として描かれている点で批判の余地があります。

2.2. 美術と演出による象徴性

サラジア国のシーンには以下の表現技法が見られます:

- 衣装やセットデザイン

中東的な意匠を持つ衣装や建築物が用いられていますが、それらは「実在しない異国」としてのフィクショナルな性格を際立たせる役割を担っています。 - 暗い色調と冷たいトーン

サラジア関連のシーンは、全体的に暗い色調や冷たいトーンで演出され、観客に「不安感」や「敵対感」を抱かせる視覚的効果があります。

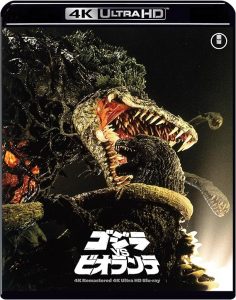

(C)1989TOHO CO.,LTD.

3. サラジア国の象徴的役割

3.1. サラジア国は何を「映し出している」のか

サラジアは単なる架空の国家ではなく、映画全体のテーマにおいて複数の役割を果たしています:

- 人類の分断の象徴

ゴジラ細胞を巡る争いは、人類が一丸となってゴジラという脅威に立ち向かうべきにもかかわらず、分断されている現実を映し出しています。サラジアはその分断を具体化した存在です。 - グローバル化とその問題点

日本国内に留まらない物語展開は、冷戦後のグローバル化を反映しています。同時に、グローバル化がもたらす新たな軋轢(資源争奪、技術流出、国際競争)を提示しています。

3.2. 映画製作者の意図を読み解く

映画自体がメタ的なテーマを内包している可能性も考えられます。特に、サラジア国の描写を通じて次のメッセージが込められているのではないでしょうか:

- 科学技術の進歩がもたらす倫理的な責任。

- 国際社会における日本の立ち位置に対する内省。

- 架空の国家というフィクションを用いることで、「普遍的な課題」を浮き彫りにする手法。

4. さらなる考察

4.1. サラジア国の多重的な意味

サラジア国は以下の多重的な意味を持つ設定です:

- 国際的な対立の縮図:冷戦後の技術争奪や資源争奪を描いている。

- 科学技術の警鐘:G細胞を巡る争いを通じて、技術の軍事転用や倫理的問題を問いかける。

- 日本社会の自己認識:技術大国としての日本が、国際的な責任をどう果たすべきかを暗示する。

4.2. 映画全体との調和

サラジア国の存在は、単に「敵役」ではなく、映画全体のテーマである「科学と自然の対立」「国際社会の分断」の一部として機能しています。

4.3. ステレオタイプの問題と未来への提案

サラジアの設定が中東に依存したステレオタイプに基づいている点は限界ですが、今後の再解釈やリメイクでは、より多様性や現実感を持たせることで、物語の深みを増すことが可能です。

(C)1989TOHO CO.,LTD.

まとめ

『ゴジラvsビオランテ』のサラジア国は、冷戦後の技術拡散や資源争奪の問題を象徴すると同時に、日本の科学技術に対する国際的な視線を反映した存在です。この設定は、映画のテーマやメッセージ性を補強する役割を果たしています。一方で、中東をモデルとしたステレオタイプが問題視される可能性もあるため、未来の解釈では、この要素を現代的な視点で再構築することで、さらに深い物語展開が可能になるでしょう。