Contents

- はじめに

- 第1章:ビオランテという怪獣の斬新なデザインと設定

- 第2章:バイオテクノロジーと遺伝子操作という時代を先取りしたテーマ

- 第3章:シリアスなストーリーとリアルな軍事描写

- 第4章:ゴジラの「恐怖」と「強大さ」の再定義

- 第5章:平成ゴジラシリーズの方向性を決定づけた作品

- 第6章:時代を越えた普遍的テーマ

- 第7章:宇宙的寓話としての「ゴジラVSビオランテ」

- 第8章:なぜ『ゴジラVSビオランテ』は支持され続けるのか?

- まとめの結論

- 結論①:『ゴジラVSビオランテ』は、単なる怪獣映画にとどまらない新しい価値を持つ作品

- 結論②:『ゴジラVSビオランテ』は時代を超えた普遍的なテーマを持つ

- 結論③:『ゴジラVSビオランテ』は宇宙的な寓話でもある

はじめに

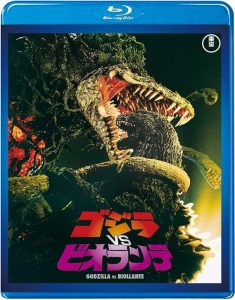

『ゴジラVSビオランテ』(1989年)は、平成ゴジラシリーズ第2作目にあたる作品でありながら、ゴジラ映画の長い歴史の中でも特にユニークな位置を占めています。昭和ゴジラシリーズ最終作『メカゴジラの逆襲』(1975年)から約10年の空白を経て、『ゴジラ』(1984年)で復活を遂げたゴジラは、新しい時代のゴジラ像を模索する段階にありました。そんな中で生まれた『ゴジラVSビオランテ』は、多様な要素を大胆に組み込み、「怪獣映画の幅はここまで広がるのか」と観客に衝撃を与えた作品として知られています。

本記事では、バイオテクノロジーや軍事的要素、そして神話的な怪獣像を再定義するに至った数々の要素を詳しく見ながら、本作がなぜ今なお多くの映画ファンに支持されるのかを多角的に検証していきます。単なる怪獣プロレス映画にとどまらないその深みこそが、『ゴジラVSビオランテ』最大の魅力であり、ここに焦点を当てることで、この作品の真価をあらためて浮き彫りにしたいと思います。

第1章:ビオランテという怪獣の斬新なデザインと設定

1-1. 怪獣デザインの破格性

『ゴジラVSビオランテ』の最大の特徴の一つは、なんといっても“ビオランテ”という怪獣のデザインです。ゴジラ細胞とバラの細胞、そして人間の遺伝子までが組み合わさったことで誕生したビオランテは、従来の東宝怪獣には見られない融合的・混沌的なフォルムを備えています。

それまでの東宝怪獣には、恐竜モチーフや昆虫モチーフ、ドラゴンモチーフなど、ある程度のベースが存在することが多く、視覚的にも「二足歩行」や「爬虫類的フォルム」など比較的わかりやすい形が主流でした。しかしビオランテは、植物の蔓が伸び放題にうねり、牙の生えた花のような口が大きく開き、外見だけでも圧倒的な異形感を放っています。怪獣らしい迫力を保ちながらも、決して既存の怪獣パターンに収まることなく、「生物か植物か、はたまた神か」とすら感じさせる超常的な姿で描かれています。

1-2. バラと人間とゴジラの融合という物語的背景

ビオランテのデザインには物語的背景が強く投影されています。ビオランテは、主人公の白神博士が娘の遺伝子を守りたいという悲痛な願いから、ゴジラ細胞とバラの遺伝子、さらに娘のDNAまで掛け合わせた結果として誕生した存在です。ここでは「バラ」という象徴と「ゴジラ」という破壊の象徴が結びつくことで、「美しさ」と「凶暴性」が相反しながら同居するアンビバレンツなイメージが強調されます。

観客にとってバラという花は、ロマンティックかつ神秘的なイメージを持ちますが、それが怪獣のモチーフとして用いられることは当時極めて珍しかったといえます。映画の中で、最初に登場するビオランテの「ローズ形態」は、静謐さを漂わせつつも、蔦の鞭が地上を引き裂く危険性を内包した存在として描かれています。この「バラ」と「ゴジラ」そして「娘(人間)」という3つの要素の融合こそが、本作のテーマである「科学の暴走」や「生命倫理」を強く象徴しているのです。

1-3. 女性性・花・母性の側面

さらに、ビオランテに娘のDNAが組み込まれているという設定は、その存在に女性性や母性を暗示しています。ビオランテは一方で攻撃的な蔓や牙をむき出しにした怪獣ですが、ほかの怪獣とは異なる「花」としてのアイデンティティーがあり、まるで痛みに耐えながら自分の存在を訴えているかのような、ある種の哀しみを宿しています。

この「怪獣でありながら内面に女性性や喪失感を抱えている」という複雑なキャラクター性が、従来の怪獣映画にはなかったドラマ性をもたらし、作品全体のトーンを深みのあるものにしているのです。それは同時に、科学が人間の思いを超えた領域に踏み込み、取り返しのつかない存在を生み出す恐怖を端的に体現しているとも言えます。

第2章:バイオテクノロジーと遺伝子操作という時代を先取りしたテーマ

2-1. 1980年代後半の科学的イノベーション

『ゴジラVSビオランテ』が公開された1989年当時、世界では遺伝子工学やバイオテクノロジー分野の研究開発が加速度的に進行していました。DNAの組み換え技術の進歩や、ヒトゲノム計画の構想など、科学的フロンティアが大きく広がっていた時期でもあります。

映画の世界に目を向けると、アメリカでも『フライ』(1986年)や『エイリアン』シリーズなど、生物学的テーマをホラーやSFに取り込む作品が人気を博していました。日本においても、遺伝子操作やバイオテクノロジーは新聞やテレビの科学番組などでしばしば取り上げられ、一般の関心が高まりつつありました。そんな時代背景の中で『ゴジラVSビオランテ』は、ゴジラ細胞というフィクション上の超常的存在を軸にしながら、リアルに議論されていた遺伝子研究を大胆に怪獣映画のモチーフに取り込んでいるのです。

2-2. 科学の暴走と倫理観

ゴジラ細胞を利用した遺伝子研究によりビオランテが生まれるという物語の中心には、常に「科学はどこまで踏み込んでよいのか」という問いが存在します。白神博士が娘の遺伝子を守るために行った行為は、一見すると個人的な悲願の成就のように見えます。しかし、それが結果的には制御不能な怪獣を誕生させ、都市や人間社会を脅威にさらす要因になってしまいます。

これは「科学技術の進歩が、想定外のリスクをもたらすかもしれない」という警鐘を鳴らすと同時に、「人間の欲望や感情は、どこまで技術に投影して良いのか」という倫理的問題を突きつける構造になっています。本作におけるビオランテは、ただのSF的アイデアにとどまらず、現代社会が抱える科学技術と倫理のせめぎ合いを象徴する存在でもあるのです。

2-3. 「遺伝子研究と怪獣映画」の斬新さ

ゴジラシリーズではこれまで、核兵器や公害、宇宙からの脅威など、多彩な社会問題が怪獣の誕生に結びつけられてきました。その系譜の中で、遺伝子研究が直接的に怪獣誕生のきっかけになるという設定は画期的でした。1980年代後半という現実社会の流れをリアルタイムで取り込み、なおかつ怪獣映画の王道である「巨大破壊」のスペクタクルと結びつけた点に、本作のクリエイティビティが表れていると言えるでしょう。

この「科学の暴走」というテーマは、後のゴジラ映画にも影響を与えたと考えられます。平成ゴジラシリーズ全体でも、遺伝子操作や環境問題など、現代科学が抱える問題意識が作品世界に繰り返し取り入れられていきました。その先駆けとなったのが『ゴジラVSビオランテ』であったことは間違いありません。

第3章:シリアスなストーリーとリアルな軍事描写

3-1. 冷戦終結前夜の世相

公開の1989年前後は、世界的に冷戦構造が変化しつつある激動の時代でした。米ソの緊張緩和は進みながらも、軍事バランスや核の問題はまだ根強く存在していました。日本においても防衛問題や在日米軍基地の問題など、国際情勢との絡みで国民の意識が高まっていた時期です。

こうした時代背景を踏まえると、『ゴジラVSビオランテ』で描かれる軍事行動や秘密裏のバイオテクノロジー争奪戦は決して荒唐無稽なフィクションではなく、「本当にあり得るかもしれない」というリアリティを含んでいます。ゴジラ細胞をめぐる諸国の思惑や、国家レベルの陰謀劇は、怪獣映画特有の娯楽性を担保しつつも、国際情勢の変化を反映したシリアスさを同時に醸し出しているのです。

3-2. ミリタリー描写の本格化

ゴジラ映画では、初代『ゴジラ』(1954年)以来、防衛隊や自衛隊が怪獣と対峙するシーンが伝統的に描かれてきました。しかし、『ゴジラVSビオランテ』における描写は、平成ゴジラシリーズの方向性を象徴するように、より本格的なミリタリータッチへとシフトしていきます。自衛隊の装備や作戦内容、さらには国際的な傭兵やスパイの登場など、軍事・諜報の要素が物語に深く絡んでくるのです。

特に、本作では「スーパーX2」というゴジラ迎撃用メカが登場し、ゴジラ細胞を利用した“抗核バクテリア”という兵器まで開発されています。これらの設定は、一歩間違えればトンデモ兵器として失笑を買う恐れもあったかもしれません。しかし、映画内の世界観がシリアスに統一されていることで、「国際的な軍拡競争の中で生まれた極秘兵器」として自然に受け止められるように演出されています。

3-3. 実在する組織や国家間の利害対立

また本作では、主人公側の組織だけでなく複数の外国勢力がゴジラ細胞を巡って暗躍するシーンが多く描かれます。これは「ゴジラ細胞」が巨大生物の遺伝情報として貴重な軍事的・科学的価値を持ちうるという設定に基づいており、映画内では架空の国名や組織であっても、実際の国際政治を連想させるリアリティを帯びているのです。

冷戦終結が間近に迫りながらも、まだ世界各国が科学技術や新兵器の開発を競い合っていた時代にあって、ゴジラ細胞は「新時代の抑止力」としての魅力を持ちうる――こうした仮定が、怪獣映画ならではの娯楽要素に骨太な国際政治の視点を織り込むことに成功しています。これらが重なり合い、本作のストーリーは怪獣同士の対決以上の深刻さと、どこか不気味な迫真性を生み出していると言えます。

第4章:ゴジラの「恐怖」と「強大さ」の再定義

4-1. 平成ゴジラの威圧感

昭和ゴジラシリーズ後期には、ゴジラがどちらかというと正義のヒーローや子どもたちの味方として描かれる作品も少なくありませんでした。しかし、1984年の『ゴジラ』での復活以降、ゴジラは再び「人類の脅威」という原点回帰的な位置づけがなされます。そして『ゴジラVSビオランテ』では、その「脅威としてのゴジラ」がさらに深堀りされた形で描かれます。

本作では、ゴジラが歩みを進めるだけで街が破壊され、軍隊による迎撃作戦もほとんど通用しないという絶望感が強調されます。ゴジラが放射能火炎を吐くシーンの破壊力や、あの一歩一歩を踏みしめる重々しい演出によって、ゴジラという怪獣が持つ圧倒的な存在感がスクリーン全体を支配するのです。ここでは「ゴジラ=絶対的な自然の恐怖」という初代から続く恐るべきイメージが改めて再構築され、観客に強いインパクトを与えます。

4-2. “生命体”としてのゴジラ

一方で、本作のゴジラは単なる破壊者だけでなく、生物学的存在としての側面がクローズアップされる点も特徴的です。ゴジラ細胞の採取や研究がストーリーの鍵となり、その生命力の強さや再生能力の謎などが語られます。ゴジラが放射能を糧として存在していること、驚異的な代謝や再生能力を持っていることなどが科学的に説明されるシーンがあることで、ゴジラを単なる荒唐無稽な怪獣ではなく、現実世界でもどこかあり得るかもしれない“未知の生態系”として感じさせる説得力が生じているのです。

これは後の平成ゴジラシリーズにも引き継がれていく重要な流れであり、怪獣をファンタジーの産物ではなく「架空の生物」として科学的・軍事的に扱うというスタイルの先鞭をつけました。この方向性が、作品全体のシリアス感やリアリティに大きく貢献しています。

4-3. ゴジラ対ビオランテ:超自然的存在同士の対決

ゴジラが対峙するのは、同じくゴジラ細胞を含むビオランテです。ビオランテはゴジラの遺伝情報を持ちながらも植物の特性を色濃く残しており、環境に根を張ることで巨大化し、さらに自らを霧散させて宇宙空間へと消えていく(最終形態でのラストシーン)など、ゴジラ以上に神秘的な存在として描かれています。

この両者の対決は、核エネルギーの権化であるゴジラと、地球上の生命を象徴する植物が奇妙に融合したビオランテの戦いとも言えます。自然対自然の衝突でありながら、人間が直接的に介入した結果として生まれた超自然的存在同士の戦い――ここに本作ならではの不気味な魅力が詰まっており、ゴジラが持つ“恐怖”や“強大さ”が改めて再定義されているのです。

第5章:平成ゴジラシリーズの方向性を決定づけた作品

5-1. 怪獣映画の再興と新しいファン層の獲得

昭和ゴジラシリーズが子ども向けにシフトし、興行的にもやや低迷していた時期を経て、1980年代後半から始まった平成ゴジラは「大人も楽しめる怪獣映画」「特撮を真剣に映像作品として昇華する映画」として再評価され始めました。この方向性を象徴したのが『ゴジラVSビオランテ』であり、真面目に怪獣を描き、同時に新たなファンを呼び込む戦略が功を奏したのです。

実際、ビオランテのデザインコンテストには一般公募が行われ、斬新なデザイン案が数多く寄せられました。最終的に採用されたビオランテはプロのクリエイターによる仕上げが加えられたものでしたが、ファンの参加意識を高める企画が動員にもつながり、結果として大人層やコアなSFファンを取り込むことに成功したとも言えます。

5-2. 新たな平成ゴジラ像の確立

『ゴジラVSビオランテ』で示されたバイオテクノロジーや軍事的要素、科学的リアリティに重きを置く演出は、後の『ゴジラVSキングギドラ』(1991年)、『ゴジラVSモスラ』(1992年)などにも通じる平成シリーズの基本姿勢として活用されました。

例えば、ゴジラ細胞を使った遺伝子工学の発展や、対ゴジラ用兵器の開発競争、ゴジラを取り巻く人間ドラマのシリアス化など、『ゴジラVSビオランテ』で確立した要素がシリーズを通じて繰り返し取り上げられ、平成ゴジラシリーズは昭和とは大きく異なるテイストを得ることになります。そして、その斬新さや本格的な映像表現は、ゴジラファン以外にも広く支持される要因となりました。

5-3. 特撮技術の進化

本作の成功要因として無視できないのは、特撮技術の進化です。従来の着ぐるみ特撮やミニチュアワークのノウハウに加え、大掛かりなラジコン操作やアニマトロニクス的手法の導入など、新しい技術が積極的に取り入れられました。ビオランテは巨大なパペット状の頭部や無数の蔓が独立して動く仕組みになっており、その撮影は非常に困難だったと言われています。しかし、その甲斐あって、ビオランテは動きのリアリティと恐ろしさを存分にスクリーン上で発揮することができました。

これらの特撮技術の挑戦が、『ゴジラVSビオランテ』の映像世界に一種のリアリティを与え、観客に「これは本当に存在するかもしれない」という没入感をもたらした点は見逃せません。さらにこれらの経験は後続作品の技術革新にも寄与し、平成ゴジラシリーズ全体のクオリティを底上げしたのです。

第6章:時代を越えた普遍的テーマ

6-1. 「破壊と創造」「生命倫理」の普遍性

本作においてゴジラは、自然災害や戦争など人間の力を超えた破壊を象徴する存在として描かれています。一方でビオランテは、愛や喪失感、人間の技術がもたらす新たな生命の可能性を象徴しています。両者の戦いは、言い換えれば「破壊と創造」の対立であり、どちらも人間がその行方を完全にコントロールできない力を備えています。

この「破壊と創造」は古くは神話や宗教的物語の根底に流れる大きなテーマであり、『ゴジラVSビオランテ』はそれを現代科学と融合させることで時代を越えた普遍性を獲得しています。バイオテクノロジーや軍事利用といった現代的な文脈を通じて、「人間はどこまで神の領域に踏み込んで良いのか」「生命を操作する行為はどんな責任を伴うのか」という根源的な疑問を強く突きつける作品なのです。

6-2. 1980年代末の社会情勢を反映

1989年前後の社会情勢には、冷戦終結の兆しや経済バブル期の日本の浮かれた空気など、相反するムードが混在していました。科学技術が進歩する一方で、国際政治はまだ核の問題を引きずり、環境汚染や公害もクローズアップされるなど、人類の未来がどちらへ向かうのか定かでない不透明感がありました。

『ゴジラVSビオランテ』においては、ビオランテという怪獣の存在が、そうした当時の社会の抱える「進歩への期待と不安」「科学技術の恩恵と脅威」を象徴的に映し出していると見ることもできます。日本映画が国内外の社会情勢をどう反映してきたかを考えるうえでも、本作は見逃せない一例と言えるでしょう。

6-3. 「喪失と再生の物語」という側面

白神博士の娘・エリカの死が、ビオランテ誕生の大きな動機となっている点も見逃せません。エリカを取り戻したいという父の願いは、極めて人間的な感情ですが、それがまったく異質な生命体を生み出す結果となります。これは「愛」という個人的な感情が、「喪失を埋め合わせるために何かを創造する」という普遍的なテーマへと昇華した例とも言えるでしょう。

ビオランテのローズ形態がまるでエリカの魂を宿しているかのような描写は、観客の心に深い哀しみを投げかけます。その哀しみが暴走し、巨大な怪獣となり、最終的には宇宙へと散っていく。その過程が示すのは、「喪失を完全に取り戻すことはできない」という厳しい現実と、「しかし人の思いは形を変えてどこかへ受け継がれていくかもしれない」という微かな再生の希望です。ここにこそ、単なる怪獣映画以上の深みがあると言えるのではないでしょうか。

第7章:宇宙的寓話としての「ゴジラVSビオランテ」

7-1. 生命の進化と対立の象徴

ゴジラとビオランテの対立は、地球上の生態系という視点で見ると非常に象徴的です。ゴジラは核エネルギーの申し子として、破壊を伴いながらも生き続ける“生物”です。一方のビオランテは、植物を主体とした形態にゴジラ細胞と人間の遺伝子が組み込まれた、“人工的”な生物と言えます。つまり両者の闘いは、「自然進化」と「人工進化」の激突というメタファーに読み取ることができます。

自然界が長い時間をかけて育んだ生態系に、人間が技術を用いて介入し、予想を超えた変異種を生み出してしまう。これは現代の科学技術が直面している問題ともシンクロし、「人類が未来を切り開くために技術を使うのか、それとも自らを破滅に導くのか」というジレンマを象徴する構図としても機能しています。

7-2. 生命は「秩序」と「混沌」のバランス

ビオランテの存在は、まさに「混沌」の表現です。人間の意図や科学的理論を超越し、植物という根源的な生命力をもちながらゴジラの核的エネルギーさえも内包する――それは「秩序」の枠組みを蹂躙する異形の塊です。科学による秩序が乱されるとき、自然は人間が理解しきれない形で猛威を振るうかもしれない。

一方で、ゴジラもまた自然災害のような存在であり、人間がそこに介入しようとすればするほど状況は悪化する。つまり両者とも、地球上の秩序を脅かすカオス的な力を体現しているのです。しかし、ビオランテが宇宙へ散りゆくラストや、ゴジラが海中へと去っていくシーンに見られるように、それは同時に“循環”や“再生”のメタファーでもあります。宇宙的スケールの生命の流れの中で、地球上のドラマはほんの一部に過ぎないという示唆が、この作品に深い余韻を与えているのです。

7-3. 人間が生み出した「神」の概念

ビオランテは、ある意味では人間によって生み出された“神”のような存在です。そこにはエリカの魂とも言うべき人間性が微かに宿り、地球を覆い尽くす植物の力があり、さらにゴジラの強力な再生能力と攻撃力が備わっています。バラという美しさと、巨大怪獣としての恐怖を兼ね備えた姿は、人間の祈りや欲望、そして技術力が産み落とした“神”の表象と捉えることもできます。

こうした“神”との対話や対決は、古今東西の神話が繰り返し描いてきたテーマです。『ゴジラVSビオランテ』ではそれが怪獣映画という形で再構築され、観客は「人間は自ら創造したものに翻弄されるかもしれない」という神話的な教訓を、現代の映像技術を通して目の当たりにするのです。

7-4. 宇宙的視点と神話の再定義

『ゴジラVSビオランテ』のラストシーンで、ビオランテが宇宙へ拡散していくイメージは、まさに「生命の循環」という宇宙規模の視点を象徴しています。ビオランテが地球上の存在の枠を超え、宇宙空間へと飛び立っていく描写は、突飛なようでいて非常に哲学的な余韻を残すものでもあります。そこには、「生命とは何か」「死は終わりなのか、それとも変化なのか」という根源的な問いが含意されているのです。

ゴジラ映画はもともと「核の恐怖」という時代背景から誕生した神話的存在を扱うシリーズでしたが、本作ではさらに広大な宇宙的次元へと視野を広げることで、新しい神話を構築していると捉えることができます。ゴジラとビオランテの存在は、人間社会の範疇を超えた“スケール”の中でこそ真価を発揮し、観る者に深い示唆を与えるのです。

第8章:なぜ『ゴジラVSビオランテ』は支持され続けるのか?

8-1. 多層的要素の融合

『ゴジラVSビオランテ』は、単なる怪獣プロレス映画ではありません。「遺伝子操作」「軍事・国家の思惑」「愛する者を失った悲しみ」など、多岐にわたるモチーフが詰め込まれています。それぞれが独立しても一つの映画の軸になり得るテーマであり、それらが複雑に絡み合うことで観客を飽きさせない構造が生まれています。

特撮とSFの融合、軍事スリラー的緊張感、ヒューマンドラマ的な哀しみ、そして神話的・哲学的な問い――これらが一つの作品に凝縮されているのは、日本のエンターテインメント映画としても非常に特異な存在でしょう。多層的な要素が折り重なることによって、多彩な視点で作品を楽しむことができるため、公開から数十年経った今でも新しいファンを獲得し続けているのです。

8-2. 新たなゴジラ像の確立

ゴジラを“生態系の頂点に君臨する生物”として描く路線は、本作以降の平成シリーズで顕著に発展し、多くのファンを魅了しました。これにより、ゴジラが「正義か悪か」という単純な二元論では測れない、より神話的で絶対的な存在感を獲得します。『ゴジラVSビオランテ』はその方向性を強く打ち出した作品として、ゴジラ映画の歴史の中でも極めて重要な転換点に位置付けられます。

また、ビオランテの登場が示したように、「ゴジラ細胞」という設定を広げることで、多様な怪獣誕生のバリエーションが生まれる道筋が作られました。これは以後のシリーズ(デストロイアなど)にも大きな影響を及ぼしており、一つの物語世界の拡張としての魅力を形成していきます。

8-3. スタッフやファンの情熱

『ゴジラVSビオランテ』の制作には、監督の大森一樹をはじめとする映画スタッフはもちろん、ビオランテのデザイン公募を通じてファンも深く関わりました。特撮班やスーツアクターの奮闘も含め、当時の映像技術の粋が注ぎ込まれているからこそ、今見ても古臭さを感じにくい映像が多く残されているのです。そこには、ゴジラシリーズにかける制作者やファンの深い愛情と情熱が感じられます。

こうした熱意の結晶は、作品全体の空気感やディテールに表現されます。とりわけビオランテの造形・操作シーンなどは、当時の特撮スタッフの手間暇やこだわりがなければ実現不可能だったとも言えるでしょう。その“本気度”が観客に伝わるからこそ、本作へのリスペクトが長きにわたって保たれているのです。

8-4. 普遍的な警鐘とメッセージ

核問題、科学の暴走、環境破壊、軍拡競争――これらのテーマは、残念ながら現代でも決して色あせていません。むしろテクノロジーの進歩が速まった現在においては、遺伝子工学やAI技術など、未来予測が困難な分野のリスクがますます増大しています。

『ゴジラVSビオランテ』が扱う「人間の手に余る力」というメッセージは、21世紀の私たちにとっても非常に切実な問題として映るはずです。作品にある種の時代性を感じつつも、テーマそのものは普遍的であり続ける。それこそが、この映画が時代を超えて支持される大きな理由の一つと言えるでしょう。

まとめの結論

なぜ『ゴジラVSビオランテ』は支持されるのか?

本作は、ゴジラシリーズのなかでも特異な存在感を放ちながら、以下のような点で高い評価を得ています。

- ビオランテという怪獣の斬新なデザインと設定

- バラとゴジラ細胞、人間の遺伝子が融合した異形の怪獣は、それまでになかった強烈なヴィジュアルと物語的意味を持ち合わせています。

- バイオテクノロジーと遺伝子操作という時代を先取りしたテーマ

- 1980年代末の科学技術への熱狂と不安を巧みに織り込み、生命倫理や科学の暴走をエンターテインメントの文脈で深く描き出しました。

- シリアスなストーリーとリアルな軍事描写

- 冷戦末期の国際情勢を反映し、ゴジラ細胞をめぐる国家間の攻防や自衛隊の本格的ミリタリー描写を通じて、怪獣映画にリアリティと緊張感をもたらしました。

- ゴジラの「恐怖」と「強大さ」の再定義

- 初代からの原点回帰をさらに突き詰め、生物学的視点からゴジラを再考することで、観客に新鮮な恐怖と迫力を体感させました。

- 平成ゴジラシリーズの方向性を決定づけた作品

- バイオテクノロジーや軍事的要素、科学的リアリティ重視の路線を提示し、その後のシリーズに大きな影響を与えました。

- 時代を超えた普遍的テーマの提示

- 破壊と創造、喪失と再生、そして生命倫理。これらは神話や宗教と同質のテーマであり、現代社会においても解決されていない問題です。本作はそれを怪獣映画という形で提示し、深い問いかけを行います。

- 宇宙的寓話としてのスケール感

- ビオランテの最終形態が示すように、本作は地球のみならず宇宙的視点を内包し、自然進化と人工進化の対立を壮大な寓話として描いています。

このように、『ゴジラVSビオランテ』は単なる怪獣対決の娯楽作品ではなく、多層的なテーマと社会性、そして哲学的視点までも取り込み、ゴジラ映画の可能性を大きく広げた作品と言えます。製作から数十年を経てもなお、この映画が多くの人に支持され続けるのは、そこに描かれた問題意識や驚き、ビオランテの持つ強烈なインパクトが時代を超える力を持っているからにほかなりません。核の恐怖、科学の暴走、愛する者を失った悲しみ、生命の神秘といった普遍的な要素が、今後も観客の心を打ち続けることでしょう。

結論①:『ゴジラVSビオランテ』は、単なる怪獣映画にとどまらない新しい価値を持つ作品

「科学の暴走」「生命倫理」「軍事と国家の思惑」など、従来のゴジラ映画にはなかった大胆な要素を組み合わせることで、新時代のゴジラ映画を切り開き、多くのファンを獲得しました。ビオランテの独創的なデザインは、そのアイデアを見事に具現化したシンボルと言えます。

結論②:『ゴジラVSビオランテ』は時代を超えた普遍的なテーマを持つ

1980年代末の社会情勢を背景にしながらも、「破壊と創造」「喪失と再生」「生命倫理」という普遍的テーマを扱っているため、現代の観点から見ても新鮮であり、今なお多くの観客を惹きつけています。神話的存在としてのゴジラを更新し、人間の手によって作られたビオランテとの対決が持つ深遠な寓意が、この作品の時代を超えた魅力の源泉となっています。

結論③:『ゴジラVSビオランテ』は宇宙的な寓話でもある

ゴジラとビオランテの戦いは、生命進化のサイクルや自然進化と人工進化の対立を示す、大きなスケールの物語です。ビオランテは「人間が生み出した神」とも呼べる存在であり、その存在は人類の未来や限界を示唆します。宇宙へと消えていくビオランテのラストは、生命の誕生から終焉、さらには循環へと至る壮大なドラマを思わせ、観る者に深い問いを投げかけるのです。

最終的なまとめ

『ゴジラVSビオランテ』は、ゴジラというシリーズの枠を飛び越えて多層的な魅力を提示し続ける作品です。その大きな要因は、

- 斬新かつ意味深い怪獣デザイン(ビオランテ)

- 当時の最先端科学をテーマに据えたリアリティと社会性

- ミリタリー要素や軍拡競争などの国際的視点

- 神話や哲学的テーマへと昇華する奥行き

にあります。さらに、作品全体が持つ「愛と喪失」というヒューマンな情感も加わり、怪獣映画でありながら読後感(視聴後感)が非常に深いものとなっています。

その結果、『ゴジラVSビオランテ』は時代を経ても古びることなく、観る者に常に新しい発見と余韻を与えてくれます。まさに「ゴジラ映画の中でも異色の名作」と呼ぶにふさわしい一本として、今後も多くのファンを魅了し続けることでしょう。