はじめに

近年、日本を含む世界各地で「地域に根ざした観光スタイル」への関心が高まっています。地域の歴史や文化、自然環境をそのまま体感してもらおうという意図を持った取り組みが数多く生まれるなか、特に注目されているのが「アルベルゴ・ディフーゾ(Albergo Diffuso)」というイタリア発祥の宿泊モデルです。これは、ひとつの建物にまとまった宿泊施設を作るのではなく、町なかに点在する既存の家屋や施設を改修してホテルとして活用し、その地域全体を“ひとつのホテル”として見立てる考え方です。旅行者は、その街の「住民のように暮らす」体験ができる一方、地元の文化やコミュニティに溶け込むように滞在できます。

本稿では、そうしたアルベルゴ・ディフーゾの思想を軸に、以下の複数の視点から考察を深めていきます。

- 映画製作者の観点

- 温泉地観光の観点

- 時代性と普遍性との関連

- 一段高い視座(理念的・哲学的な意味合い)からの考察

そして、その流れを例として熱海などの温泉地に当てはめながら、「観光」という概念が持つ可能性を広く提示するとともに、ブログに掲載できるような読みやすい構成で論じてみたいと思います。引用元のサイト表記は文末または文中で簡潔に行い、誤字脱字や固有名詞のチェックにも留意しております。

アルベルゴ・ディフーゾの基本概念

1. イタリアにおける起源

アルベルゴ・ディフーゾのアイデアは、イタリアの歴史ある村や町の伝統的な建物を改修し、まるでそこに暮らしているかのような体験型宿泊を提供しようという発想から生まれました。イタリアでは1970年代から1980年代にかけて、人口流出や大規模な自然災害によってゴーストタウン化する地域が増えた背景があります。その危機感に対し、単なる観光客向けのホテル建設ではなく、既存の景観や住居を活かして“地域全体”をホテルに見立てるという構想が生まれたのです。

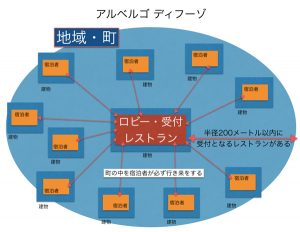

アルベルゴ ディフーゾ イメージ図

具体的には、受付やロビーを中心となる建物に置き、客室は周辺の家屋を複数改修して設置します。食事は地元のレストランやカフェで楽しむことが想定され、観光客が「あちこちを歩く」ことで地域全体が活性化する仕組みになっています。このモデルでは、宿泊と地域コミュニティのあいだに強い結びつきが生まれ、観光客も“住民のように”町を体験できる魅力を持っているとされています。

2. 日本への導入と注目

日本でも、特に過疎地域や歴史地区などで「地域資源を活かした観光モデル」としてアルベルゴ・ディフーゾの考え方が取り上げられています。実際に、石川県や熊本県など各地でモデル事例が進められています。町屋を改修して宿泊施設にしたり、伝統的な温泉宿を新しい形で活用したりと、試行錯誤はさまざまですが、地域の文化と観光を結びつけるうえで一つの理想形といえます。

映画製作者の視点から

アルベルゴ・ディフーゾを「映画製作の現場」で考えると、まずはロケーション撮影の拠点としての可能性が浮かび上がります。映画を撮るうえでは、撮影環境の良さとチームの宿泊・移動のしやすさが重要な要素となります。一方で、単に“ホテル”という箱物の施設に一括で滞在するだけでは、スタッフが撮影地での生活や地域文化に触れ合う機会は限定的です。

1. ロケハン(ロケーション・ハンティング)との親和性

映画製作者はロケーションを探す際、ストーリーに合った風景や建築様式、自然光の具合などを重視します。アルベルゴ・ディフーゾの環境は、地域の“ありのままの街並み”を保っているため、たとえば中世風の村落や歴史ある街のイメージが欲しい場合、建物群そのものが映画の世界観にマッチすることがあります。さらに、地域住民とのコミュニケーションを深めることで、撮影協力やエキストラ出演など新しい展開が期待できる点も大きな魅力です。

2. 映画スタッフの生活体験の質

映画制作には通常、監督、カメラマン、美術、照明、音響など多くのスタッフが長期滞在します。その際、アルベルゴ・ディフーゾのように地域に分散した宿泊施設を活用すれば、スタッフは各所に点在する家屋や町屋で地元の生活を感じながら過ごすことができます。単なる観光客というよりは、「その土地で生活しながら撮影を行う」スタイルになります。これにより、スタッフが撮影地をより深く理解し、作品世界にも自然と深みが生まれるという効果が期待できます。

3. 多面的なロケ展開と経済効果

地域活性化の視点からみても、映画が撮影に入ると、経済的効果が派生しやすいとされます。アルベルゴ・ディフーゾを拠点として映画スタッフが地域中に分散して滞在する場合、地元商店やレストランの利用が増え、観光促進の宣伝にもつながるでしょう。また、映画作品のロケ地として紹介されることで、新たな観光客を呼び込みやすいというメリットもあります。

温泉地観光の視点から

日本には数多くの温泉地が存在しますが、とりわけ近年は「単なる温泉入浴だけでない滞在体験」をいかに提供するかが課題となっています。温泉地には歴史的にも豊富な文化、地域の特色、自然景観がある一方で、観光客のニーズの多様化によって「温泉だけでは満足されにくい」という側面も浮上しています。

1. 熱海を事例とした考察

熱海は、かつては“新婚旅行のメッカ”として全国的に名を馳せ、東京から近い保養地として多くの旅館やホテルが軒を連ねてきました。しかし時代とともに観光需要の変化があり、古い旅館の老朽化や大型ホテルの建て替えなどが進む中で、地域全体のブランド再考が求められています。ここでアルベルゴ・ディフーゾ的なモデルを応用できるとすれば、以下のようなアプローチが考えられます。

- 旧来の旅館建築や古い住宅を改修し、“分散型ホテル”として活用する

- 中心となる受付・サービス拠点を設け、チェックインや地元案内を一括管理

- 食事や温泉浴は町中の提携施設を利用し、自然に街歩きを促す

熱海は温泉資源に恵まれているだけでなく、海も近く、花火大会や地域の祭事など多彩なイベントがある土地柄です。観光客が自由に街を散策できる仕掛けや、歴史ある建築物を散在させたまま宿泊施設として活用することは、熱海にとって大きな観光再生のヒントになり得るでしょう。

2. 温泉とアルベルゴ・ディフーゾの親和性

一般的なアルベルゴ・ディフーゾでは、観光客が地域に溶け込む「暮らし」の要素が強調されます。一方、温泉地の場合、温泉という地域固有のリソースを持つことで、「暮らし+リラクゼーション+治癒」の効果が加わります。これにより、観光客は温泉街を自由に散策しながら、好きな時間に浴場に浸かり、夜は地元の料理を味わい、早朝には町を散歩しながら海や山の景色を楽しむなど、多面的な滞在体験が得られます。

また、温泉は「健康」や「癒やし」の文脈と結びつきやすいため、長期滞在型・保養型の観光を促進しやすいメリットがあります。そのため、アルベルゴ・ディフーゾのように地域に広がった宿泊スタイルとの組み合わせがうまく機能すれば、観光の回遊性と滞在の満足度を共に高める可能性が高いと言えます。

3. 地域コミュニティとの共存

温泉地には、地元の方々が長年守ってきた生活文化やコミュニティが存在します。旅館やホテルは外部からの観光客を受け入れる役割を担いますが、アルベルゴ・ディフーゾでは「宿泊施設が町に点在する」ため、より一層、地元と観光客との交流が生まれやすい構造です。その結果、観光による一時的な消費だけではない、地域コミュニティへの理解や共感が育まれると考えられます。

時代性と普遍性

ここで、アルベルゴ・ディフーゾをめぐる“時代性と普遍性”の問題に目を向けてみましょう。

1. 時代性:ポスト・モダンな観光ニーズ

21世紀の観光トレンドを見渡すと、SNSやインターネットを通じて「個人の体験」がさらに可視化されやすくなり、旅行先の選択や滞在先の好みも多様化しています。大きなリゾートホテルやパッケージツアーよりも、よりローカルで個性的、深い体験ができる場所が好まれる傾向が強まっています。この流れは、欧米でのAirbnbの普及や、民泊の拡大といった動向にも表れています。

アルベルゴ・ディフーゾは、そうした現代の観光客が求める「地域体験」と「快適さ」の両立を図りつつ、「分散型の滞在」によって新鮮味を提供できる点が魅力です。温泉地であれば、複数の源泉や浴場、街なかの多様な飲食・娯楽スポットを活用し、旅行者が自由度の高い観光を楽しむことができます。まさに“時代の求める観光”とシンクロしているという見方ができるでしょう。

2. 普遍性:コミュニティと自然を尊重する旅

観光の根源的な楽しみは、その土地ならではの自然や文化、人との出会いにあります。この点は数百年も昔から変わらない“普遍的な欲求”と言えます。アルベルゴ・ディフーゾは、地域コミュニティを破壊することなく、むしろ地域のありのままの魅力を活かして受け入れる形ですから、持続可能性が高いと考えられます。近年注目される「サステナブル・ツーリズム」や「エシカル・ツーリズム」との相性も良く、観光開発による大規模な環境破壊や文化の画一化ではなく、地域のアイデンティティを尊重する形で進められる点が、長期的にも普遍的な価値をもたらすでしょう。

視座を高めて

ここまでは、映画製作や温泉観光、時代性と普遍性の面からアルベルゴ・ディフーゾの魅力を論じてきました。最後に、より理念的・哲学的ともいえる「一段高い視座」から、このモデルが示唆するものを考えてみます。

1. 「地域」と「人間」のあり方を問う

アルベルゴ・ディフーゾは、住民と観光客の垣根を極力低くすることを目指します。旅人が“地域の一部”として溶け込み、地元の風習や人々との触れ合いを経ながら旅をする。それは裏を返せば、観光において「お客さま」や「サービス提供者」という固定的な関係性を超えて、「人間どうしの交流」を大切にするアプローチとも言えます。

この「人間どうしの交流」を基盤とする宿泊モデルは、経済効果だけを目的にしたマス・ツーリズムとは異なる価値観を示唆します。そこでは人間同士の“出会い”や“理解”が第一にあり、それを支える仕組みとして地域と建物がある。すると、地域を大きな“家”と捉えて活用することが、自然とコミュニティの大切さを再発見させてくれるのです。

2. 見えない文化の継承

文化は必ずしも分かりやすい形(祭りや伝統工芸品など)だけに現れるものではありません。日々の暮らしや食卓、挨拶の仕方や井戸端会議など、目に見えない風習やコミュニケーションの在り方こそが、“生きた文化”として地域に根づいています。アルベルゴ・ディフーゾの形では、観光客が生活空間を共有することになるため、そうした細やかな文化の“瞬間”にも触れる機会が増えます。そうした出会いのなかで、観光客は“本物の文化”を体験でき、地域住民は自分たちが普段当たり前にしていることに改めて価値を見出すきっかけとなります。

3. 近代的なホテルの概念を超える

近代的なホテルは、しばしば高層化と洗練された設備を追求し、同時に施設内部ですべてのサービスを完結させる方策をとってきました。しかし、アルベルゴ・ディフーゾはそれと真逆の「地域に分散し、地域のサービスを活用し、地域そのものをホテルと見立てる」概念です。より大きな流れで見ると、これはホテルという形態の再定義とも言えます。21世紀に入り、情報技術が発達する一方で、“ローカリティ”を求める動きが高まり、多くの人が「マス化された便利さ」を越えて「本質的な人間らしさや土地固有の体験」を求めるようになっています。その潮流において、アルベルゴ・ディフーゾは「地域の暮らしこそ最高のおもてなしである」という根本的な思想を体現し、次世代のホスピタリティのモデルとなりうるわけです。

まとめと展望

アルベルゴ・ディフーゾは、単なるホテル形態の選択肢ではなく、“地域全体を宿泊体験の舞台”と見なすことで、地域と観光客双方に新たな価値を創造する試みと言えます。映画製作者の目線からは、ロケーション撮影の拠点やスタッフの生活体験の向上に寄与し、温泉地の観点からは、街歩きや温泉、地元食のすべてを繋いだ多彩な体験を促す手段となります。また、現代の個性的かつ深い体験を求める時代性に合致しつつ、昔ながらのコミュニティを大切にする普遍的なニーズに応える仕組みでもあります。

さらに、理念的な側面では、観光そのものを「暮らしと文化との交差点」として捉え直す契機となるでしょう。近代的なマス・ツーリズムが、往々にして地域資源の消費といった負の面を伴ったのに対し、アルベルゴ・ディフーゾは地域を大切に保護・活用し、持続可能で人間的な交流を目指す点で大きな意義を持ちます。

日本国内を見ても、熱海や各地の温泉街、あるいは過疎化が進む農村地域まで、アルベルゴ・ディフーゾの発想は今後ますます注目されるはずです。ただし、実施にあたっては地元住民の理解や協力を得る必要があり、また既存の建築物の耐震やバリアフリー、衛生管理など課題も少なくはありません。それでも、こうした課題をクリアしながら「地域全体でゲストを迎える」というビジョンを実現すれば、観光立国を目指す日本にとっても新たなモデルケースとなるでしょう。

もし今後、熱海で本格的なアルベルゴ・ディフーゾが実現すれば、それはまさに温泉・海・花火・歴史的建築・地域の人々が織りなす多彩な魅力を丸ごと体験できる“再発見”の場所となる可能性があります。そしてそれは、一般の観光客だけでなく、映画製作者にとっても魅力的なロケ地となり、作品に地域の息づかいを吹き込む場となるに違いありません。

【参考URL】

- Albergo Diffuso Official Website(イタリア語): https://www.albergo-diffuso.com/

- 観光庁「アルベルゴ・ディフーゾに関する調査・事例」: (日本語文献は各自治体や観光庁のレポートを参照)

- 熱海市役所 観光情報サイト: https://www.city.atami.shizuoka.jp/

今後、このアルベルゴ・ディフーゾのモデルは、日本の各地でさらに実証事業や実験的な運用が広がっていくと考えられます。街並みを生かして持続可能な観光を作り上げ、それを映画や映像、出版などで発信し、地域コミュニティと観光客がともに豊かになっていく道筋。そんな未来像を思い描きつつ、私たち一人ひとりが“地域をひとつの宿”とみなすような柔軟な発想と行動力を培っていきたいものです。