はじめに

ベルナルド・ベルトルッチ(Bernardo Bertolucci, 1941-2018)は、イタリアを代表する世界的映画監督の一人です。その作品には常に挑発性、政治性、そして詩的な美意識が同居しており、映画史に深く刻まれる革新的な映像表現を数多く生み出してきました。私にとってのベルトルッチ監督の魅力は、政治・社会的なテーマを扱いつつも、人間の内面に深く切り込むドラマ性や、息をのむような美しい映像美を同時に楽しめる点にあります。

本記事では、ベルトルッチ監督の主要作品を網羅的に取り上げながら、その映像表現やストーリーテリングの特徴、そして独立系(インディペンデント)映画制作者が学ぶべきポイントについて探っていきたいと思います。映画制作に興味のある方はもちろんのこと、ベルトルッチ監督の作品をまだ観たことがない方にも、鑑賞のきっかけになれば幸いです。

1.ベルナルド・ベルトルッチ監督のフィルモグラフィー概要

1-1. 初期作品から世界的評価へ

ベルナルド・ベルトルッチは、イタリアのパルマ近郊に生まれ、詩人として著名な父アッティリオ・ベルトルッチの影響もあり、若くして詩や文学の才能を開花させました。やがて映画へと関心を持つようになり、ピエル・パオロ・パゾリーニの助手を務めるなどの経験を経て、1962年に長編映画『死神の入り口』(La commare secca)で監督デビューを果たします。

しかし、世界的に注目を集め始めたのは、1970年の『暗殺の森』(原題:Il conformista, 英題:The Conformist)からでした。この作品は戦前・戦中のイタリア社会を背景に、ファシズムや同調圧力の問題を描きつつ、人間の根源的な孤独を鮮烈に描き出しています。ベルトルッチの作品は、このように政治と個人の内面を絡め合わせることで強いインパクトを与える点が大きな特徴といえるでしょう。

1-2. 代表作の数々

ベルトルッチの代表作といえば、次の作品群が挙げられます。

- 『暗殺の森』(1970年)

- 『ラストタンゴ・イン・パリ』(1972年)

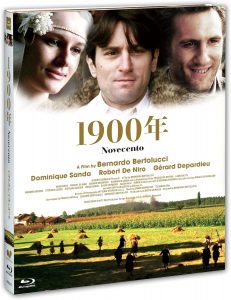

- 『1900年』(1976年, 原題:Novecento)

- 『ラストエンペラー』(1987年, The Last Emperor)

- 『シェルタリング・スカイ』(1990年, The Sheltering Sky)

- 『リトル・ブッダ』(1993年, Little Buddha)

- 『魅せられて』(1996年, Stealing Beauty)

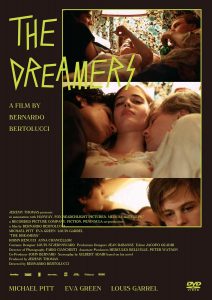

- 『ドリーマーズ』(2003年, The Dreamers)

これらの作品に共通するのは、「時代性の中で揺れ動く人々の内面を映し出す」というベルトルッチらしいテーマと、「緻密な演出と豪華な映像美」です。作品を通じて監督自身の政治的・哲学的視点が色濃く反映されているため、ベルトルッチのフィルモグラフィーを通じて、まるで20世紀後半から21世紀初頭の世界史や思想史を概観しているような感覚にもなります。

2.私が特に好きな作品とその魅力

ここからは私自身が特に魅力を感じた作品について、少し掘り下げていきます。どの作品もベルトルッチ監督らしいエッセンスが凝縮されており、一つひとつが強い個性を放っています。

2-1. 『暗殺の森』(Il conformista, 1970年)

私にとって、ベルトルッチ作品にのめり込むきっかけになったのが『暗殺の森』でした。原作はアルベルト・モラヴィアの小説で、1930年代のファシスト政権下のイタリアを舞台に、主人公マルチェロの内面と行動を通して、時代が人間に与える影響を克明に描いています。スタイリッシュな美術や斬新なカメラワークで時代の空気を映し出す手法が見事で、映像の隅々までこだわりが感じられるのが非常に印象的です。

魅力ポイント

-

映像表現の美しさ

作中の美術セットや照明効果が生み出すコントラストは、当時としては斬新でした。ファシスト政権下の重厚で不穏な雰囲気と、印象的な色彩感覚が見事に融合しています。 -

政治と個人の葛藤

政治体制に「同調」せざるを得ない主人公の姿が、「自由意志とは何か?」という哲学的テーマを想起させます。これは現代でも通じる普遍的な問題提起です。 -

心理描写の深み

主人公の心情変化が微妙な表情や仕草で丁寧に描かれています。観客としては彼の本心を知りたいと思いつつ、決して簡単には手が届かないもどかしさが、作品の魅力を一層高めています。

2-2. 『ラストタンゴ・イン・パリ』(Ultimo tango a Parigi, 1972年)

マーロン・ブランドとマリア・シュナイダー主演の本作は、当時も今も大きな議論を呼ぶ問題作です。性的な描写や暴力性を含むため、センセーショナルな側面が強調されがちですが、それだけで評価を終えるのはもったいない作品です。実際には、孤独な男と若い女性の関係を通じて、人間の欲望と喪失感、言葉では言い表せない深い情念を追求した非常に実験的で詩的な映画でもあります。

魅力ポイント

-

演技のリアリティ

マーロン・ブランドの圧倒的な存在感はもちろん、マリア・シュナイダーの危うくも印象的な演技が作品の核を支えています。 -

挑発と詩情の同居

生々しい性描写やタブーとされるテーマを扱いながらも、美しいパリの風景や叙情的なカメラワークが観る者の感情を揺さぶります。観客の内面に入り込み、一種のカタルシスをもたらします。 -

台詞よりも“空気”

キャラクター同士の会話というよりは、音楽と映像が際立つことで、場の空気と登場人物の孤独感を強調しています。台詞よりも場面の空気感が心に残る、まさにシネマ的な表現が魅力です。

2-3. 『1900年』(Novecento, 1976年)

ロバート・デ・ニーロとジェラール・ドパルデューのダブル主演による大作『1900年』は、20世紀初頭のイタリア社会を舞台に、地主の息子と農民の息子という対照的な二人の人生を描いています。5時間を超える長尺の作品ながら、政治的背景、社会問題、階級闘争、さらには家族関係や友情といった多様なテーマが詰め込まれており、ベルトルッチの壮大なビジョンに圧倒されます。

魅力ポイント

-

大河ドラマ的スケール

イタリアの歴史と社会情勢が、主人公たちの関係を通じて重層的に描かれます。登場人物の成長や挫折が、まるでドキュメンタリーのような臨場感で伝わってきます。 -

豪華キャストと人間ドラマ

ロバート・デ・ニーロ、ジェラール・ドパルデュー、ドミニク・サンダ、ステファン・グラップリなど、国際色豊かなキャストによる多面的な人間ドラマが見どころです。キャラクター同士の複雑な関係性が長尺を飽きさせません。 -

リアリズムと叙情性の融合

農村社会の厳しさやイタリア史の暗部を、叙情的な映像表現を使いつつもリアルに描ききる演出力は圧巻です。力強い政治性と詩情豊かな映像が同居する点は、ベルトルッチ映画の真髄ともいえます。

2-4. 『ラストエンペラー』(The Last Emperor, 1987年)

『ラストエンペラー』は、中国・清朝最後の皇帝である愛新覚羅溥儀(ふぎ)の生涯を描いた歴史大作で、9部門でアカデミー賞を受賞するなど国際的に高く評価されました。紫禁城でのロケーション撮影を許可された画期的な作品でもあり、その荘厳かつ繊細な映像美は映画史に残る名場面を多数生み出しました。

魅力ポイント

-

歴史の大きさと個人の物語

一人の人間が“皇帝”として背負う宿命と、それに伴う孤独が鮮やかに描かれます。ベルトルッチが得意とする「政治」と「個人の内面」の交差点が、壮大なスケールで展開されています。 -

豪華な美術と撮影

紫禁城の内部と広大な宮殿の景観をフルに活かした撮影は、スクリーンいっぱいに歴史の厚みと皇帝の孤立を同時に映し出します。ロケーション撮影の説得力は圧倒的です。 -

国際色豊かなスタッフ・キャスト

ジョン・ローン、ピーター・オトゥールなどのキャストに加え、音楽を担当した坂本龍一やデヴィッド・バーンの仕事も注目。ワールドワイドなコラボレーションによって歴史大作の総合芸術が完成しています。

2-5. 『シェルタリング・スカイ』(The Sheltering Sky, 1990年)

ポール・ボウルズの同名小説を映画化した作品。北アフリカを舞台に、アメリカ人夫妻の放浪と苦悩が描かれます。美しい砂漠の映像や広大なロケーションが印象的で、精神世界の寓意としての大自然が強調される独特の作風です。人間の存在意義や死生観を揺さぶる哲学的な問いかけも特徴的。

魅力ポイント

-

宗教観・死生観との対峙

砂漠という極限の環境が、人間の内面をむき出しにする役割を果たしています。主人公たちの心理的変遷が、観る者に生と死の意味を問いかけます。 -

異国の地での孤独

異文化の風景が、登場人物の孤立感や不安を増幅させる要素として機能。旅行者や旅人としての視点を持つ人ならば、誰でも共感できる感情を巧みに映し出しています。 -

美しいロケーションと音楽

砂漠を舞台にしたロケーション撮影が際立ち、作中で流れる音楽と相まって、まるで詩のような叙情性を醸し出します。ベルトルッチらしい映像美は健在です。

2-6. 『ドリーマーズ』(The Dreamers, 2003年)

1968年のパリの学生運動を背景に、映画マニアの青年たちの官能と精神の成長を描いた作品。若者たちのエネルギーや映画への愛、そして政治的な情熱が入り混じり、青春映画でありながら哲学的な味わいも持っています。

魅力ポイント

-

映画愛の詰まったオマージュ

劇中にはヌーヴェルヴァーグやハリウッド黄金期の映画へのオマージュが多数登場します。映画好きにはたまらない演出が至る所に散りばめられています。 -

時代の熱狂と危うさ

1968年という激動の時代の熱狂が、若者の行動や対話を通してリアルに伝わってきます。同時に、性や暴力、政治への関わり方など、危うい要素も包み隠さず映し出されています。 -

閉ざされた空間と社会運動

主人公たちはアパートに閉じこもって独自の世界を紡ぎつつ、外の世界では学生運動が加熱しているという対比が巧妙です。内と外、個人と社会の相互作用が興味深いテーマを生み出します。

3.インディペンデント映画制作者が注目すべきポイント

ベルナルド・ベルトルッチ監督の作品から、インディペンデント映画制作者が取り入れると良いと思われるポイントを以下にまとめます。

3-1. 政治・社会と個人の内面を繋ぐ視点

ベルトルッチ作品の多くは、政治的・社会的背景と個人の内面を交差させることで深いドラマを創出しています。インディペンデント映画は大作に比べて予算が少ない場合が多いですが、政治や社会問題を扱うからこそ、個人の視点を通して描くことで、低予算でも強いメッセージを発信することが可能です。大規模セットを用意できなくとも、社会の現実を背景に置き、キャラクターの感情とリンクさせることで、観客に強い印象を残すことができます。

活用のヒント

- 身近な社会問題を、キャラクターの生き方と絡める

- 政策的・政治的な対立ではなく、個人の感情的ジレンマから描く

3-2. 豊かな映像表現

ベルトルッチは美術や撮影技術、照明など映像表現に徹底的にこだわり、唯一無二のビジュアルを作り上げます。インディペンデント映画制作者の場合、最新の高価な機材を揃えられないかもしれませんが、構図や照明の工夫、色彩の選択などは自由に研究できる部分です。限られた予算でも、美術やロケーション選びを工夫することで世界観に奥行きを与えることができます。

活用のヒント

- 限られた色彩パレットの活用

→ モノクロやワントーン寄りの映像でもスタイリッシュに魅せる方法を探る。 - ロケーションの活かし方

→ 無名の場所でも、その空気感を映し込むカメラワークやライティングを研究する。

3-3. 音楽と映像の融合

ベルトルッチの作品は、坂本龍一やデヴィッド・バーンといったトップミュージシャンとのコラボレーションでも知られます。音楽と映像が互いを高め合う関係を築くことで、作品全体の世界観が一段と深みを増します。インディペンデント映画でも、地元のアーティストや無名の才能を発掘し、独自のサウンドトラックを作ることが可能です。

活用のヒント

- 作品のテーマや時代背景に合った音楽を選ぶ

→ 著作権に注意しつつ、インディーズバンドや作曲家とのコラボを検討。 - サウンドとカット割りの連動

→ 適切なタイミングで音楽をフェードイン・アウトさせるだけでも大きな効果を生む。

3-4. 国際的視点とコラボレーション

『ラストエンペラー』や『リトル・ブッダ』など、ベルトルッチは積極的に海外ロケや国際色豊かなスタッフを起用し、グローバルな作品を作り上げました。インディペンデント映画制作者も、必ずしも大がかりな国際ロケを行う必要はありませんが、海外の映画祭に応募したり、共同制作の機会を模索したりすることで、新しい映像表現を獲得するチャンスがあります。グローバルな視野を持つことは、作品の可能性を広げるうえで重要です。

活用のヒント

- 国際映画祭を意識した作品づくり

→ 映像のクオリティだけでなく、テーマの普遍性や異文化との交点を意識。 - 多言語・多国籍スタッフやキャストとの共同作業

→ オンラインでの国際共同制作やクラウドファンディングを活用する。

3-5. キャラクター造形と心理描写

ベルトルッチ映画のキャラクターは常に多面的で、観る者の解釈を誘う深みを持っています。予算が少ない中でも、魅力的なキャラクターと俳優の丁寧な演出はインディペンデント映画を成功に導く大きな要素です。脚本段階からキャラクターの背景やモチベーションを綿密に設定し、俳優とのコミュニケーションを密に行うことで、低予算でも印象に残るキャラクターを生み出すことができます。

活用のヒント

- 俳優とのワークショップや即興演技の導入

→ 監督と俳優が共同でキャラクターを肉付けするプロセスを大切に。 - 脚本段階での心理描写の言語化

→ 表に出ない感情をどのように表現するか、演出プランを明確にしておく。

5.まとめ

ベルナルド・ベルトルッチ監督は、多彩な作品を通じてイタリアのみならず世界の映画文化に大きな足跡を残しました。その作品群は政治的なテーマから人間の内面、そして異文化との交流まで、多岐にわたる要素を美しい映像と重厚なドラマで表現しています。インディペンデント映画制作者にとっても、ベルトルッチ映画の分析は学ぶところが多く、特に次のポイントが重要だと考えられます。

- 政治・社会と個人の内面をどのように交錯させるか

- 限られたリソースでも映像美を高める工夫

- 音楽と映像のシナジー効果

- 国際的視点や共同制作の可能性

- キャラクターの多面性と深い心理描写

映画という総合芸術は、時代や国境を越えて人々の心を動かします。ベルトルッチ監督の作品に触れることで、私たちは映画が持つ「文化・政治・歴史」の要素を再確認し、表現の可能性をさらに広げることができるのではないでしょうか。

私自身、ベルトルッチ作品を鑑賞していると、その雄大な映像世界に圧倒されながらも、常に人間の繊細な感情の機微が底流に流れていることに驚かされます。これはまさに「大きなテーマと小さなテーマの融合」といえるでしょう。政治や歴史、社会の動きを背景としつつ、一人ひとりの登場人物の心情が丁寧に描かれるからこそ、映画を観終わった後に深い余韻が残るのだと思います。

インディペンデント映画を作る立場からすれば、必ずしも大作のスケールや豪華キャストは必要ありません。しかし、ベルトルッチ作品に学ぶことで、たとえ低予算でも観客の心を揺さぶる表現が可能であることを再認識させられます。社会的な題材をどう扱うか、映像美の構築をどう試みるか、キャラクターや音楽の使い方をどう活かすか。これらの課題に対して丁寧に向き合うことで、思わず引き込まれる作品を作り上げるヒントが得られるでしょう。

私が好きなベルナルド・ベルトルッチ監督の作品の紹介を通して、彼がいかに映画というメディアの可能性を探求し、革新的な表現を切り拓いてきたのかを再確認できました。今後インディペンデント映画制作に携わる方々の参考になれば嬉しく思います。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

![ラストエンペラー [Blu-ray]](https://gotoatami.com/wp-content/uploads/2025/05/51cANENJjUL._AC_-238x300.jpg)

![暗殺の森【4K修復版】 UHD+Blu-ray [Blu-ray]](https://gotoatami.com/wp-content/uploads/2025/02/81YzLmUEmYL._AC_SL1500_-243x300.jpg)

![ラストタンゴ・イン・パリ オリジナル無修正版 [Blu-ray]](https://gotoatami.com/wp-content/uploads/2025/05/81mWpUF4kjL._AC_SL1500_-255x300.jpg)

![シェルタリング・スカイ [Blu-ray]](https://gotoatami.com/wp-content/uploads/2025/05/81OInamliQL._AC_SL1500_-2-237x300.jpg)