Contents

東京物語

小津安二郎監督の代表作として知られる『東京物語』(1953年)は、日本国内はもとより世界の映画ファンや批評家から長年にわたって高く評価され続けている名作です。小津作品のなかでも代表的な一本として挙げられ、英国の映画誌『Sight & Sound』が行う批評家投票や監督投票などでも屈指の評価を得てきました。本作がなぜ、国境や文化の違いを超えて観る者の心を捉え続けるのか――その魅力にはさまざまな理由があります。

本記事では、『東京物語』の物語や演出、時代背景、そして現在にも通じる普遍的なテーマ性について考察してみたいと思います。また、本作では父母が「せっかくの機会だから」と、熱海へ旅行するエピソードが描かれます。そこで、舞台となった熱海が持つ魅力にも触れながら、映画と観光、そして日本の風土が絡み合う面白さについても考えてみましょう。

日本の観光地として知られる熱海はいまも多くの人々にとって“憩いの場所”ですが、『東京物語』の時代においても、東京近郊で一泊旅行をするなら手ごろな温泉地という位置づけでした。作品の流れのなかで、子どもたちが忙しく両親をもてなす時間が取れないために、「とりあえずどこかへ行ってもらおう」というやり取りの末に熱海を勧める――そのエピソードは観る者に複雑な感情を抱かせる一方、温泉地・熱海の持つ独特の雰囲気も感じさせます。

では、まずは物語のあらすじや登場人物の背景から、作品全体の輪郭を捉え、そこから時代性や普遍性を探っていきましょう。

1. 『東京物語』のあらすじと登場人物

1-1. 主人公となる老夫婦と子どもたち

物語の中心となるのは、尾道(広島県)に住む老夫婦・平山周吉(演:笠智衆)ととみ(演:東山千栄子)です。彼らは数年ぶりに上京し、東京に住む長男・幸一(演:山村聡)や長女・志げ(演:杉村春子)を訪ねます。しかし、子どもたちはそれぞれ仕事や家庭の事情で忙しく、両親をもてなす余裕がありません。そんななか、戦死した次男の妻・紀子(演:原節子)だけは義理の両親を温かく迎え、気遣いを見せます。

1-2. 老夫婦と東京、そして熱海への旅

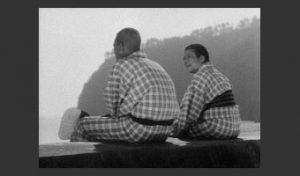

東京へ出てきたはいいものの、子どもたちが相手をしてくれないため、老夫婦は一時的に熱海へと旅をすることになります。温泉地といえば憩いのイメージがありますが、そこでも心から楽しんでいる様子には見えず、老夫婦は疲れ、寂しさを募らせて東京に戻ります。ほどなくして、急に体調を崩した母・とみは尾道へ戻るとまもなく危篤となり、やがて亡くなってしまう。その報せを受けて子どもたちが実家に集まりますが、母親の死に直面してもそれぞれ「自分たちの生活」に戻っていく――というのがおおまかなストーリーです。

1-3. 戦後日本と家族

この作品が公開された1953年は、太平洋戦争終結から間もない時期でありながら、日本は少しずつ復興の兆しを見せはじめた時代でもありました。価値観の変化や都市部への人口移動によって、家族のあり方も大きく変わりつつあった頃です。高齢の両親と都市に暮らす子どもという構図は、そのまま地方から都市へ人が移動する社会的現象を反映しています。そこにある世代間の価値観のずれや、日本社会が急激に変化しつつある姿は、当時の視聴者にも強く響いたに違いありません。

2. 世界中で支持される理由:普遍性と静謐な描写

2-1. 家族というテーマの普遍性

『東京物語』が国境を越えて人々を惹きつける理由の第一に挙げられるのは、やはり「家族」というテーマが全世界的に共有される普遍的なものであるという点でしょう。親が子を想い、子が親を負担に感じたり申し訳なく思ったりする――その両方の気持ちが描かれることで、観る者は自分の親や子どもとの関係を振り返るきっかけを得ます。もちろん文化や時代によって家族のかたちは変化しますが、親子間の愛情やすれ違いは多くの社会で共感を得られるものです。

2-2. 小津作品特有の静かな演出

小津監督は、劇的な出来事や感情の爆発をストーリーテリングの核に据えるよりも、「日常の静かな綾」を淡々と描くことを得意としました。カメラは低い位置(いわゆる“畳の目線”)に据えられ、人々の会話は比較的抑制されたトーンで進みます。登場人物は泣き叫んだり激昂したりしない代わりに、微妙な表情の変化や小さな仕草で感情を表現します。

このスタイルは、一見すると地味で退屈に映るかもしれません。しかし、繊細で丁寧な演出によって、淡々としたなかにも深い余韻と叙情が生まれます。世界中の観客・批評家たちが感銘を受けるのは、そうした「静かなる語り口」が、かえって物語の本質を鋭く浮かび上がらせているからでしょう。

2-3. 人間ドラマの本質的な部分へのフォーカス

大袈裟な筋立てやセンセーショナルな出来事ではなく、家族の会話や些細な行動を通じて登場人物の心理を描き出す。本作の魅力はそこにあります。例えば、熱海へ両親を送る子どもたちの態度からは、「楽しんでもらいたい」という気持ちよりも、「預かる場所がない」「暇がないから仕方なく」という雰囲気がちらつきます。この少し後ろめたい感情と、誰もが日常のなかで抱いてしまう“都合のよさ”や“怠惰”の感覚は、国や時代を問わず共感されるところではないでしょうか。

3. 『東京物語』における社会性と時代性

3-1. 戦後日本の急激な変化

公開当時の日本は、戦争からの復興と高度経済成長の前夜にあたる時期でした。人々は仕事をもとめて都市へ流れ、核家族化が始まっていた時代でもあります。農村で子どもを育てた親は老後になり、都市に巣立った子どもたちを頼ることを考える。しかし、子どもたちには子どもたちの生活があり、親をもてなす余裕がなくなっている――『東京物語』はまさにそうした社会背景を繊細に映し出しています。

さらに、戦争によって次男を失ったというエピソードは、当時の日本社会に普遍的な傷跡をも提示します。それでも前を向いて歩まざるを得ない家族の姿は、戦後の混乱から立ち上がろうとする多くの人々にとって他人事ではありませんでした。この「時代の痛み」を含んだ描写が、同時代の観客にとってリアルであったことが大きなポイントでしょう。

3-2. 子どもたちの世代が象徴する新時代

長男・幸一は医者として地域社会に貢献する立場ですが、忙しく両親を持て余してしまいます。長女・志げは美容院を営むキャリアウーマンであり、父母がやってきても商売を優先せざるを得ません。彼らは戦後の日本において、新しい価値観とともに生きていく“都市部の次世代”です。仕事に励み、家庭を支え、自分たちの生活だけで手一杯――この在り方は、当時の急速な都市化と経済成長に追われる日本人の姿そのものでもあります。

3-3. 人間は忙しさのなかで大切なものを見失うのか

老夫婦が上京してきたにもかかわらず、子どもたちは「親孝行」をする余裕がない。これは必ずしも、彼らが親に冷たい人間であるというわけではありません。むしろ、日々の仕事や自身の家庭の問題に追われていると、気持ちはあっても行動が伴わない現実がある。これは現代にも通じる普遍的なテーマです。インターネットやスマートフォンが普及し、情報化社会が進んだ現代であっても、“多忙”という壁は変わらないどころかさらに大きくなっている面すらあります。

4. 視点を広げる:超人的視点から見る『東京物語』

4-1. 超人的視点とは

映画を鑑賞するとき、私たちは時に「人間ドラマ」や「社会性」だけでなく、もっと大きな視点――“超人的視点”とでも呼べるような、人生そのものや宇宙的な広がりを感じ取ることがあります。『東京物語』の静かで淡々とした語り口は、物語を超えたレベルで「人間とは何か」「家族とは何か」という根源的な問いを鑑賞者に突きつけます。

4-2. 人生のはかなさと美しさ

老夫婦が人生の黄昏を迎え、母が死に至るまでの過程は、個人の運命の不可逆性を描くと同時に、「いつかは誰もがそこに至る」という普遍的な真実を暗示しています。生まれてから死へと向かう人生の流れのなかで、親子関係というものがどんなに美しくても、あるいは満足にいくものでなくても、やがてはすべての人に終わりがやってくる。そう考えると、映画のラストに漂う寂寥感には「それでも生きていくしかない」という静かな肯定が含まれているようにも感じられます。

4-3. 静けさのなかにある形而上学的問い

『東京物語』には、たとえば宗教的な明確なメッセージはありません。けれども、日常風景のなかに挿入される静物描写や風景のカットなど、小津が多用する“ポエティックな画面”は観る者を深い思索へと誘います。これが、人間の営みを超えた視点――すなわち、超人的視点を喚起する要因となっているのです。

家族の物語でありながら、それを超越した広がりを感じさせる点が、『東京物語』が長年にわたり支持される大きな魅力の一つといえるでしょう。

5. 『東京物語』と熱海:観光地の役割と当時の温泉文化

5-1. 熱海はなぜ選ばれたのか

東京から比較的近く、温泉地としても歴史があり、大正・昭和初期から保養地として栄えてきた熱海は、ちょっとした旅行先としてはうってつけでした。老夫婦を「楽しんでもらおう」というよりは、忙しい子どもたちの都合で「とりあえず泊まれる場所」として提案されるかたちで登場する熱海。しかし、現代であればそれを観る観客の多くが「温泉なんていいじゃないか」と思うかもしれませんが、当の老夫婦はあまり心から楽しめていない様子が描かれています。

東京物語

5-2. 熱海の温泉文化と家族

熱海は江戸時代から湯治場として知られてきましたが、『東京物語』の時代になると娯楽的要素がさらに増し、歓楽街や宿泊施設が次々に整備されていました。家族旅行や親子連れが訪れる光景も珍しくありません。老夫婦が熱海を訪れたとき、もし子どもたちが一緒に行っていたら、また違った思い出になったかもしれません。しかし、作品では老夫婦ふたりきりで、しかもどこか居心地が悪そうに滞在する場面が印象的です。

当時の日本社会では、親子三世代が同居して旅行に行くことも多くありましたが、都市と地方の距離感、仕事や生活様式の変化によって、その家族旅行の機会すらままならなくなっていたのかもしれません。そう考えると、この熱海行きエピソードは「家族旅行の変容」を象徴的に示しているとも言えます。

5-3. 現代の熱海と観光

現代の熱海はリノベーションや新たな観光施設の登場などで、再び注目を集めています。『東京物語』当時の雰囲気を今に探るのは難しい部分もありますが、昔ながらの温泉旅館や商店街を歩けば、昭和の名残を感じられるスポットはまだ残されています。映画を入り口にして、「あの老夫婦が訪れた熱海はどんな場所だったのだろう」と想像を膨らませながら観光するのも一興でしょう。

6. 読みやすい物語構成と映像表現

6-1. シンプルなストーリーラインと観客への配慮

『東京物語』は、とてもシンプルな筋立てです。両親が東京を訪れ、熱海へ行き、母が体調を崩してしまうという大きな出来事以外は、ほとんどが日常会話で成り立っています。登場人物の数も多すぎず、家族関係も明確であるため、初見の観客も物語に入り込みやすい構成です。

ただし、そのシンプルさゆえに、些細な会話や表情の変化を見逃してしまうと、物語の奥深さを十分に感じられないかもしれません。ここが小津映画の魅力であり、一種の難しさでもあります。

6-2. 映像に宿る美意識

小津監督は構図に非常にこだわり、カメラの位置を低く固定することで有名です。畳に座る日本人の生活様式を意識したこのカメラワークは、「小津調」と呼ばれる独特のリズムを生み出します。登場人物の動線をシンプルかつ幾何学的に捉え、時には廊下や柱などの“空間の枠組み”を大胆に使用します。

また、場面転換に挿入される「静物カット」――例えば風景やモノが静止した画――が、物語の合間に呼吸する余白を与えます。この余白が観客に深い余韻をもたらし、「いま何が起こったのか」「登場人物は何を感じているのか」を反芻する時間を自然に作り出します。

6-3. 派手さではなく、心に残る

近年の映画は映像技術の進歩もあり、視覚的に派手な作品が多く作られます。ですが、『東京物語』がいまも強い存在感を放っているのは、豪華な視覚効果に頼らずとも人の心に訴える力があるためです。見るたびに新たな発見があり、その時々の自分の人生経験に応じて感じ方が変わる――それがクラシックな名作の面白さといえるでしょう。

7. 『東京物語』が示す現代的意義

7-1. 家族観の変化と継続

現代ではさらに多様化が進み、シングルマザーやステップファミリーなど、家族のあり方は多岐にわたります。遠く離れて暮らす親と子、外国へ移住した家族、オンラインでのみコミュニケーションを取る家族など、さまざまな形態があるなかで、『東京物語』のような「親が子を訪ねる」というストーリーは今もなお存在し得る構図です。忙しさや価値観の違い、世代間のギャップによって家族がすれ違う様子は、SNS時代の現代にも通じるテーマと言えます。

7-2. 高齢化社会へのメッセージ

日本は超高齢化社会に突入し、少子化の問題も深刻化しています。昔以上に、年老いた親のケアや介護が切実な課題となっています。『東京物語』はまだ介護という概念が一般化していない時代を描きつつも、根源的には「老い」「親子の距離」を扱う作品です。家族と社会保障の仕組みが変わっても、人が年老いていく事実は変わりません。そうした現代社会においてこそ、この映画を観る意味があると言えるのではないでしょうか。

7-3. コミュニケーション不足から生まれる孤独

子どもたちは直接的な悪意があるわけではないのに、両親を持て余してしまう。その結果、老夫婦は本音を言わず、諦念のようなものを胸に抱いて帰路につく。このコミュニケーション不足の構造は、インターネットが発達した現代にも根深く残っています。むしろ、LINEやメールで「いつでも連絡できる」と思うあまり、直接顔を合わせる機会が少ないまま過ぎてしまうこともあるでしょう。

『東京物語』を再視聴してみると、その静かに漂う孤独感がより鮮明に感じられるかもしれません。家族が“つながっている”はずなのに通じ合えないというジレンマは、テクノロジーが進歩した今だからこそ、なおさら普遍的なテーマとして突き刺さります。

8. 作品の魅力をさらに引き出す鑑賞のポイント

8-1. 原節子の存在感

小津作品といえば原節子。戦死した次男の妻・紀子役を演じる原節子は、笑顔の奥底に複雑な思いを抱えた未亡人を静かに体現します。義理の両親をもてなす献身的な姿が際立つ一方で、彼女自身も若くして夫を失った喪失感を抱えていることが仄めかされます。彼女の優しさと憂いは、作品全体に一種の“救い”を提供しています。

8-2. セリフの抑制と余韻

『東京物語』では、登場人物が自分の感情をはっきり言葉にする場面は決して多くありません。むしろ、「言わない」ことで浮かび上がる感情のほうが大きいのです。日本映画の文脈で言えば、こうした抑制されたセリフ回しは一つの美学でもあります。セリフとセリフのあいだに生じる“間(ま)”は、日本的な間合いとして海外の批評家や研究者からも高く評価され、独特のリズムを醸し出しています。

8-3. 細部の演出に注目する

例えば部屋の襖や障子の開閉、道を歩くときの足取り、湯飲みを置くときの微妙な音――そうした些細な要素まで気を配りながら観ると、『東京物語』の豊かさがさらに浮き彫りになります。そこには劇中の人物同士の距離感や、当時の生活感が如実に表れており、背景に置かれた小物や調度品からは昭和という時代を感じ取ることができるでしょう。

9. おわりに:『東京物語』と熱海をめぐる旅へ

『東京物語』は日本映画の金字塔として語り継がれ、その独特の静けさや叙情によって世界中の観客を魅了してきました。家族の絆やすれ違いを普遍的なテーマとして描くと同時に、戦後日本の社会背景や時代の痛みを映し出す社会性を兼ね備えています。そして、その深い静けさが人生の無常やはかなさをも浮かび上がらせ、鑑賞者に大きな思索の余地を与えてくれます。

劇中で老夫婦が短い滞在をする熱海は、都市化の進む東京の喧騒から離れ、ゆっくりと温泉に浸かって疲れを癒すには最適な場所……のはずでした。しかし、映画では老夫婦の孤独感や疎外感がいっそう際立ってしまう場面でもあります。忙しく働く子どもたちと、地方からやってきた高齢の親――この構図に時代の変容を感じつつも、現代の私たちにも近いテーマとして迫ってくるのが『東京物語』の魅力でしょう。

もし本作をまだ観ていない方は、まず一度じっくりと鑑賞してみてください。そして、作品に感銘を受けたら、熱海にも足を運んでみるのはいかがでしょう。『東京物語』当時とは景観や施設も変わっていますが、温泉街として古き良き昭和の名残も体感できます。昭和の写真などを参照しながら散策してみると、映画のワンシーンに思いを馳せることもできるでしょう。

家族という一見身近なテーマを通じて、人間の根源や時代の変化を描き出した『東京物語』。その奥にある普遍的メッセージは、いまもなお私たちに問いかけてきます。忙しさのなかで、親や子ども、あるいは大切な人との時間をどうやって作るのか。人間は何に幸せを感じ、何に悲しみを覚えるのか。そして老いていく親を見送るとき、私たちはどんな心の準備ができているのか――。

人生の中で何度も味わう価値のある不朽の名作として、『東京物語』はこれからもずっと語り継がれていくことでしょう。熱海という土地の記憶とあわせて、本作が示す日本的な情緒と普遍性を味わってみてください。

(※固有名詞・人名等は改めて確認済みです。誤字脱字につきましても、再校を念入りに行いましたが、万一お気づきの箇所がありましたらご容赦ください。また、本記事はブログ掲載用の読み物として、やや意訳や省略を含む部分がありますが、作品の魅力を伝えることを目的としております。詳しくはぜひ実際に映画をご覧いただき、監督の意図や時代の雰囲気をお確かめください。)