いまから振り返ること30年前の1994年。ゲーム史の中でも特筆される一つの大きなエポックが訪れた。コナミ(現・コナミデジタルエンタテインメント)からリリースされた『ときめきメモリアル』は、当時としては異色ともいえる学園恋愛シミュレーションゲームというジャンルを大衆に広く認知させる決定打となり、その後のゲーム文化に多大な影響を残した作品である。

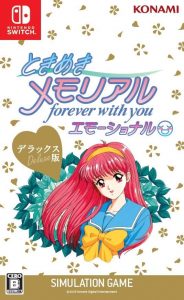

『ときめきメモリアル』は、当初PCエンジン(スーパーCD-ROM^2)向けに発売された。その後、PlayStation版やセガサターン版、Windows版などへ移植され、さらに数々の派生作品やメディア展開を通じて「ときめきメモリアル」という一つの巨大なブランドとなった。多くのゲーマーが本作の楽しみを共有し、「ときめきメモリアル世代」と呼ばれるほど、ゲームにとどまらずカルチャー面でも大きな波を生み出したのである。

その登場から2024年でちょうど30年。時代は令和となり、当時のハードウェアとは比べものにならないほどの技術進歩がゲーム業界を席巻し、モバイルゲームやバーチャルリアリティといった形で体験の質が一変した。しかし、それでもなお、多くのファンやクリエイターにとって『ときめきメモリアル』という名は特別な光を放ち続けている。この30周年という節目の年に、改めて『ときめきメモリアル』の歴史的意義を振り返り、ゲームやエンターテイメントの未来を考察してみたい。

Contents

1.ゲーム史の流れと『ときめきメモリアル』の登場

1-1.恋愛アドベンチャーの源流

そもそも恋愛というテーマを扱ったゲーム自体は、1980年代のパソコンゲーム市場などにも存在していた。テキストアドベンチャーやビジュアルノベルの始まりとともに、恋愛要素を含んだ作品がじわじわと数を増やしていった。しかし当時は、まだ一般層に広く受け入れられるほどの大きなジャンルとは言えず、一部のマニア向けコンテンツというイメージが強かったのである。

一方で、1980年代後半から90年代前半にかけて、コンシューマーゲーム機の性能向上とCD-ROMメディアの採用により、音声を取り入れた美麗なイベントシーンが可能になった。これによってキャラクターボイスやBGM演出がよりリッチになり、キャラクターの個性を強く打ち出せるようになっていく。こうした技術の進歩が背景としてあったからこそ、『ときめきメモリアル』は登場し得たといえる。

1-2.『ときめきメモリアル』の革新性

従来の恋愛アドベンチャーとの大きな違いは、プレイヤーが「2年間の学園生活を疑似体験する」という点にある。単なる物語の読み手ではなく、キャラクターのパラメータ(学力、運動、魅力など)を育成し、部活やアルバイト、友人関係の兼ね合いなどを通じて“自分自身の生活リズム”を形成していく。それぞれの行動選択が、登場するヒロインたちの好感度に影響し、最終的には卒業式の日にどの女の子から告白されるかが決まるという設計だ。

ポイントは、ヒロイン個々の魅力とストーリーイベントだけではなく、「プレイヤーがどう行動するか」というシミュレーション要素が組み合わされていること。後に数多く生まれた“育成シミュレーション×恋愛”スタイルの先駆けであり、当時は画期的だった。リアルな時間の流れと青春の季節イベントを通じて、プレイヤーは“自分の物語”を創り上げる達成感を得られる。単に“読む”だけでなく、自分で能動的に“体験する”楽しさが、ここで結実したのだ。

2.学園生活とキャラクターの力

2-1.学園ドラマにおける普遍的な魅力

恋愛シミュレーションゲームにおいて、学園を舞台にすることはそれほど珍しい話ではない。特に日本の作品では、学園生活は青春の象徴であり、誰もが通過する出来事が数多く詰まっている。しかし『ときめきメモリアル』では、学園生活で発生するイベントを緻密に網羅し、それをキャラクターごとに大きく変化させることで、当時のプレイヤーに強い没入感を与えた。

たとえば文化祭や体育祭、クリスマスパーティーやバレンタインなど、現実でも学生が経験する“行事”をゲーム内で体験できる。これにより、プレイヤーはまるで自分が本当にキラキラとした学園生活を送っているかのような感覚を得ることができる。さらに、登場人物それぞれに個別のシナリオ分岐があり、性格や好みによってイベントの内容や結末が変わるため、プレイヤーは何度もプレイを繰り返しては新たな発見を楽しめる設計となっていた。

2-2.豊かなキャラクター造形

『ときめきメモリアル』のキャラクターたちは、一見するとステレオタイプに感じられる部分もあるかもしれない。たとえば明るく元気な幼なじみ、知的でクールな図書委員、運動神経抜群のスポーツ少女など、いわゆる“少女漫画的”な記号化がなされている。ただ、それら一人ひとりが丁寧に声優によるボイスで息づき、誕生日や趣味、内面の葛藤までが細かく設定されていた。こうしたパーソナリティの描写が当時は画期的で、プレイヤーに「会いに行く楽しみ」をもたらしたのである。

さらに、ゲーム内での行動によって、そのヒロインが見せる表情や反応、イベントが変化する。プラスの反応だけでなく、時には嫉妬や怒りといったネガティブな感情を見せる部分があり、それもまたキャラクターを“ただの絵”ではなく、“生きた存在”として感じさせる大きな要因となった。音声やBGM演出によるサポートもあり、多くのプレイヤーが「この子と結ばれたい」という願望を持ち、長い時間を費やしてプレイすることになったわけだ。

3.メディアミックスとキャラクターアイドル化の先駆

3-1.ドラマCDやアニメ化への展開

『ときめきメモリアル』の成功は、ゲーム単体の枠を飛び越えた。キャラクターを声優が演じ、個別にイメージソングが作られ、ドラマCDでその後日談や番外編が展開されるなど、従来のゲームからは一歩踏み込んだメディアミックスが行われた。のちにはアニメ化やコミカライズも複数展開され、イベントや雑誌企画などでもキャラクターが“アイドル”のように扱われる風潮が生まれていった。

今日では当たり前に行われているゲームキャラクターのライブイベントや音楽ユニット化などは、『ときめきメモリアル』の時代から徐々に確立されたといっても過言ではない。当時のファンがキャラクターグッズや音楽CDを買い漁り、キャラクター人気投票で競い合う風景は、のちのギャルゲーやアイドルマスター、ラブライブ!など、多種多様な二次元キャラクタービジネスへとつながる原点の一つといえる。

3-2.キャラクター人気投票とコミュニティ形成

キャラクターごとのファンクラブや人気投票企画が雑誌メディアで頻繁に行われ、ランキングの結果で誌面が飾られる。ファン同士が「推しキャラ」を語り合うコミュニケーションが生まれ、二次創作同人誌などを通じてさらに熱が広がっていく。現代ではSNS上での拡散が大きな推進力になるが、インターネット普及前夜でも、ファン同士がハガキ投稿やイベント交流などで情報を交換し、ときにはファンレターを送り合うなど、独自の熱量が形成されていたのだ。

このように、『ときめきメモリアル』はゲームクリアのその先にある“キャラクターとの関係”を多面的に楽しめる“場”を作り出した。それが当時のマスメディアやコミュニティの拡がりを後押しして、結果として大規模な社会現象ともいえる盛り上がりを見せたのである。

4.恋愛シミュレーションとギャルゲー文化の確立

4-1.ジャンルの一般化と後続作品

『ときめきメモリアル』がヒットしたことで、恋愛シミュレーションゲーム、通称「ギャルゲー」というジャンルは一気に注目を集めた。特にPlayStationやセガサターンといった次世代機へ移植されたことで、多くのコンシューマープレイヤーが気軽に手に取りやすくなった点は大きい。また、雑誌や攻略本などでも攻略法やイベントデータが細かく掲載され、より深く楽しむ方法が共有された。

この波に乗って、他メーカーからも数々の恋愛シミュレーションやアドベンチャーが登場した。一部の作品はサブカル文化として盛り上がりを見せたが、『ときめきメモリアル』ほどの社会現象にまで至るものは少なく、やはり“一強”とも言える圧倒的なブランド力を持ち続けた。さらに時代が進むと、対象を男性ユーザーだけでなく女性ユーザーにも広げた「乙女ゲーム」も台頭。これらは全て、“恋愛”という体験をゲームの主要テーマに据えた文化の拡大と言えるだろう。

4-2.キャラクタービジネスの可能性

恋愛シミュレーションゲームは、いわばキャラクタービジネスと直結する。可愛らしい、もしくは魅力的なキャラクターを描き、そのキャラに心惹かれるファンを得て、関連グッズや音楽・イベントなどの二次コンテンツを展開する。『ときめきメモリアル』が成功させたモデルは、のちに「ギャルゲー」だけでなく、さまざまなゲームジャンルに波及した。

特に1990年代後半から2000年代にかけては、キャラクターを前面に押し出したアニメ的表現のゲームが続々と登場し、コミックマーケットなどの同人文化とも融合してさらに大きなムーブメントを巻き起こした。いまではゲームシナリオライターやイラストレーターが一躍スター扱いされるケースも増えたが、その礎となったのは、やはり『ときめきメモリアル』が切り開いた“ゲームから派生するキャラクター人気”の可能性であったと言える。

5.新たなプラットフォームとIP展開への影響

5-1.携帯アプリ・ソーシャルゲームへの波及

2000年代後半からは携帯電話(ガラケー)を経由し、スマートフォン向けゲームが台頭する。恋愛ゲームのシステムは“スタミナ制”や“ガチャ”などの仕組みと組み合わせやすく、課金アイテムでイベントが進む仕組みは女性向け・男性向けを問わず大量のユーザーを獲得した。恋愛要素を擬似的に体験するというコンセプトは、その手軽さやリッチなビジュアル面でさらに強調され、『ときめきメモリアル』のDNAは新たなプラットフォームでも生き続けたといえる。

また、ソーシャルゲームではキャラクターとのコミュニケーションをよりリアルタイムに感じられる工夫があり、限定イベントや季節イベントなどでキャラクターとの絆を深める仕組みが充実していった。これは『ときめきメモリアル』が当時導入していた、学園生活に沿った季節行事をリアルに体験する感覚を、ネット環境で再現しているとも言える。

5-2.IP(知的財産)としての強靭さ

『ときめきメモリアル』というブランドは長く続くシリーズとして育ち、様々な続編やスピンオフを展開した。特に「ときめきメモリアル Girl’s Side」は女性向け恋愛シミュレーションとして大きな支持を得ており、男性向けのギャルゲーのイメージをさらに広い層へと拡張させた。近年はソーシャルゲームやスマホアプリが主流とはいえ、「ときめきメモリアル」という名前を聞けば、昔を懐かしむファンだけでなく、近年の作品しか知らない若いユーザーにも興味を惹く力がある。

ブランドの強さを支えるのは、やはり“一度プレイすれば記憶に刻まれる”体験の質にある。思春期の感情やときめき、告白される瞬間のドキドキ感など、普遍的な青春のテーマに焦点を当てたため、ゲームハードの世代交代を乗り越え、いまだに語り継がれる熱量を保ち続けているのだ。

6.現代から振り返る『ときめきメモリアル』現象

6-1.テクノロジーと体験の進化

30年前と比べ、ゲーム技術は飛躍的に進化した。3Dグラフィックス、オンライン対戦、ソーシャルメディアとの連携、VR(仮想現実)やAR(拡張現実)など、多彩な体験が日常的に楽しめるようになった。しかし、だからといって『ときめきメモリアル』のように一大旋風を巻き起こす“恋愛シミュレーション”が連発しているかというと、必ずしもそうではない。むしろ多くの作品が似た形式や課金モデルに埋没し、記憶に残りづらくなっているという現実もある。

では、現代において『ときめきメモリアル』的な衝撃を与えるには、何が必要なのだろうか。技術だけでなく、当時の新鮮さや“プレイヤーに寄り添う生活感”という要素が再度クローズアップされるべきではないか。たとえば、プレイヤー自身の日常リズムや社会的環境とゲーム内イベントがリンクするような仕掛けがあれば、再び“疑似体験としての青春”を今の世代にも強く訴求できるはずだ。

6-2.懐かしさと新鮮さの両立

『ときめきメモリアル』をプレイした世代が抱くのは、やはり“あの頃”へのノスタルジーである。自分が学生だったときに味わったような甘酸っぱさ、友人との会話で盛り上がった共通体験。それらを現代の技術を使って刷新するアプローチとして、リメイクやリブート版という選択肢は十分に考えられる。ビジュアルのリファインや新たなシナリオはもちろん、SNSを活用したユーザー間交流や、VRでの臨場感あふれる学園生活の再現など、現代だからこそ可能な魅力の再発見があるはずだ。

同時に、まったく新しい恋愛シミュレーションの形を提案する余地も大いにある。『ときめきメモリアル』がまだ誰も体験したことのない新奇性を提供したように、今のクリエイターたちも、新規性の高い技術や演出、ストーリー構造を探求することで、ユーザーの“ときめき”を刺激できるかもしれない。

7.ふたたび革命的なコンテンツを生むために

7-1.当時の勢いと環境

『ときめきメモリアル』が生まれた1990年代前半、日本のゲーム業界は新ハードや新メディアが続々と登場し、クリエイターたちが「こんな表現もできるのでは?」と積極的に模索していた時代でもある。CD-ROMによる音楽・ボイスの大容量化、アニメ調のグラフィック描写の進化など、従来のファミコンやスーパーファミコンとは異なる世界が目の前に広がっていた。この技術的・文化的な過渡期にこそ、新たなアイデアを形にしやすい風土が存在したと言える。

一方、現在のゲーム業界は完成度の高い大作や継続型のオンラインゲームが主流で、新規IPを立ち上げるには大きな投資やリスクが伴う。そのため、ヒットの方程式がある程度確立されたジャンルが量産される傾向が強い。多くの恋愛ゲームやスマホ向けシミュレーションが似通った構造になるのは、ビジネス上やむを得ない部分もある。だが、そこにこそ挑戦の余地があり、あえて固定観念を破る“当時のような情熱”が不可欠なのかもしれない。

7-2キャラクターとユーザーの関係の再考

『ときめきメモリアル』がユーザーにとって特別だったのは、キャラクターとの対話や交流が「自分のもの」として体感できたからだ。その感覚はソーシャルゲームやVRの発展でさらなるリアリティを得られる可能性があるし、AI技術の進歩により、より個人個人にカスタマイズされた対話ができる未来も見えてきた。実際、近年はAIチャットによるキャラクターとの会話体験が注目を集めており、“自分だけのキャラクター像”を育むことができる時代がすぐそこまで来ている。

また、ユーザーが積極的にコンテンツに参加・改変する“ユーザー生成コンテンツ(UGC)”との結びつきも、今後の恋愛シミュレーションにとって大きなテーマとなるだろう。すでにアイドル育成ゲームなどではユーザーがライブ演出をカスタマイズしたり、シナリオ分岐を提案したりする動きがある。こうした新しい参加型の環境で、いかに“青春の輝き”を体験させるか。それが再び革命的な作品を生み出す鍵となる可能性は高い。

8.『ときめきメモリアル』が示す本質

8-1.青春の疑似体験と共感

『ときめきメモリアル』の根底には、“自分の手で理想の学園生活を紡ぎ、そこでの恋愛を成就させたい”という、普遍的な願望がある。青春時代に抱く悩みや喜び、友情や恋愛における葛藤といったテーマは、いつの時代でも人々の心を惹きつけるものであり、ゲームとしてしっかり体感できる仕組みが本作を唯一無二の存在にした。

キャラクターが可愛いから、というだけでは説明しきれない。そこにはプレイヤーを含めた“生活のリアリティ”があるのだ。クラブ活動での成長や試験勉強、学校行事に部活の試合、アルバイト、帰り道のちょっとした会話……こうした細やかな積み重ねによって、プレイヤーとキャラクターは共に時間を過ごし、同じ思い出を作っていく。最終的に迎える卒業式の告白シーンでこそ、それまでのプロセスが凝縮された“感情の爆発”が起きる。これこそが、『ときめきメモリアル』を語る上で外せない核心だ。

8-2.ユーザーの想像力との融合

もう一つの大きなポイントは、ユーザー自身の想像力がゲーム体験を補完するということ。ゲーム内で描写されない部分の“空白”を、プレイヤーは自らの想像やストーリーで埋める。学園生活の細部や、登場人物が持つ裏設定など、公式には描かれない部分があるからこそ、同人作品やファンアートが盛り上がるし、ユーザー同士の「このキャラは実はこういう性格かも?」といった議論が活発になる。そのコミュニティ全体を巻き込んだ想像力の拡張が、『ときめきメモリアル』の“熱狂”を形作っていたのだ。

SNSが発達した現代であれば、この“想像力の共有”はさらに加速する可能性を秘めている。公式の設定に縛られすぎず、ユーザー発の“二次創作”が新たなキャラクターイメージを生み出し、いつの間にかそれが公式イベントにも採用される――そんな時代において、『ときめきメモリアル』のようなユーザー参加型の構造を持つ作品は、間違いなく大きな可能性を持つと言えるだろう。

9.30周年の意義とこれから

9-2.過去を振り返る意義

30年という長い月日の中で、『ときめきメモリアル』のシリーズは数多くの変遷を辿り、ファンの思い出もまた人それぞれに積み重なってきた。レトロゲームとして懐かしむ人、続編や関連作品を追い続けてきた人、最近になってその存在を知った若いユーザーなど、世代も多様化している。しかし、あの時代に芽生えた「学園生活を擬似体験し、キャラクターとの恋愛を楽しむ」という斬新なコンセプトは、今も色あせてはいない。

むしろ新規IPが乱立し、ユーザーの目が肥えた現代こそ、初心に立ち返った“体験設計”が見直されるべきタイミングではないか。グラフィックの美麗さやボイスの豪華さも大切だが、『ときめきメモリアル』が築き上げたような“日常の積み重ねがもたらす感情の昂ぶり”を、改めてゲームデザインの中心に据えることが、次のブレイクスルーにつながるかもしれない。

9-2.新たな挑戦への期待

今後、AIによる高度な対話システムや、現実世界とリンクするAR技術などが普及していく中で、誰もが“自分だけのキャラクターとの恋愛物語”を構築できる環境が整っていくかもしれない。そうなれば、『ときめきメモリアル』が示した「プレイヤーとキャラクターが同じ時間を共有する」という本質を、より深い次元で実現できる可能性がある。

さらに、ジェンダー観や多様性が重視される現代においては、恋愛ゲームにも多様な恋愛観・価値観を反映させることが求められている。性別や関係性の壁を取り払った“ボーダーレス”な恋愛シミュレーション、あるいは複数のキャラクターとの友情と恋愛が交錯する群像劇など、新しい可能性は数え切れないほど存在する。その中で、かつての『ときめきメモリアル』のように「このゲームが新しい時代を切り拓いた」と言われる作品が、またどこかで生まれることを大いに期待したい。

10.『ときめきメモリアル』に学ぶ、未来へのヒント

歴史を振り返れば、『ときめきメモリアル』がもたらした衝撃はゲームにとどまらず、キャラクタービジネスやメディアミックスの在り方を根底から変えるほどの力を持っていた。30年の時を経てもなお、そのブランド名を耳にすれば、多くの人が当時の熱狂やドキドキを思い出し、あるいは新鮮な驚きをもって接することができるほどだ。

その要因は、決して単なる技術革新だけではない。社会とユーザーの期待感、クリエイターの情熱、キャラクターへの深い愛着と、それを支えるファンコミュニティの存在。これらが有機的に結びついて、“ときめき”という強力なエネルギーを生み出した。ゲームの本質は、プレイヤーに没入感と感情の起伏を体験させることにあるとすれば、『ときめきメモリアル』はまさにその完成度を大幅に高めた先駆的作品だったのである。

今後も、新しい技術や表現手法が次々と登場するなかで、本質的な“ときめき”とは何かを追求し続ける作品は生まれてくるだろう。もし、その核に“プレイヤーの生活や感情に寄り添う仕組み”が据えられているならば、再び社会を驚かせる革命的なコンテンツが登場する日も遠くはないはずだ。歴史が証明するように、イノベーションは常に「人間が本当に求める体験」の深掘りから生まれる。そして、『ときめきメモリアル』が生み出した恋愛シミュレーションという世界は、その可能性を十分に秘めた分野なのである。

30周年という区切りは、あくまで一つの通過点に過ぎない。過去を学び、現在を見つめ直し、未来を創造する。あの頃、胸を高鳴らせながらキャラクターに会いに行った自分自身を思い出しながら、再び“ときめき”を生み出すためのヒントを探してみるのも良いだろう。きっとそこには、ゲームとエンターテイメントの持つ無限の可能性が広がっているはずである。