フランク・ハーバートのSF大作『デューン』シリーズは、銀河規模の政治・宗教的構造と、砂漠惑星アラキスを巡る人類の運命を壮大に描き出す作品群です。その中でも第3作にあたる『デューン 砂丘の子供たち(Children of Dune)』は、前作『デューン 砂の惑星(Dune)』と『デューン 砂漠の救世主(Dune Messiah)』の流れを受け継ぎつつ、ポール・アトレイデスの“次の世代”に焦点を当てた物語となっています。

主人公として描かれるのは、ポールの双子の子ども、レト2世とガニマ姫。前作で銀河皇帝となり、その後行方不明となったポール(ムアドディブ)の“遺産”を引き継ぎながら、砂漠の民フレメン、旧皇室コリーノ家、ベネ・ゲセリット、そしてさまざまな陰謀が渦巻く中で成長していきます。また、ポールの妹アリアが担う“摂政”という地位をめぐる葛藤や、フレメン社会の変容、さらにアラキス(デューン)の環境が激変しつつある状況も大きな見どころとして描かれます。

本記事では、『デューン 砂丘の子供たち』を以下の項目に沿って徹底解説し、物語構造、登場人物の心理、宗教的・哲学的テーマ、後の映像化やSF界への影響などを多角的に考察していきます。

『デューン』シリーズの世界観がさらに壮大に広がり、複雑な政治劇や“神話”としての様相を深めていく本作は、SF文学においても類を見ないスケールと思想性を備えています。双子たちの葛藤を中心に、アラキスの運命と人類の進化をも巻き込んだ大河ドラマを、ぜひ存分に味わっていただければ幸いです。

1. 作品の概要

1-1. タイトルと出版背景

- 原題:Children of Dune

- 日本語タイトル:デューン 砂丘の子供たち

- 著者:フランク・ハーバート (Frank Herbert)

- 初版発行:1976年

『デューン 砂丘の子供たち』は、フランク・ハーバートの代表作『デューン』シリーズの第3作にあたり、ポール・アトレイデスとフレメンの女性チャニとの間に生まれた双子――レト2世(以下レト)とガニマの物語を主軸としています。本作が刊行された1976年当時、SF界では宇宙を舞台にした冒険活劇だけでなく、政治や宗教を含む多層的なテーマを扱う長編作品が評価を高めていました。前2作で提示された壮大な世界観は、すでにSFファンを熱狂させており、ハーバートはこの第3作で“ポスト・ポール”のドラマをさらに深化させる方向に踏み出します。

当初『デューン』の映像化は困難とされ、続編に至ってはなおさらでしたが、本作のテーマや構成はさらに複雑で深遠なものとなり、“救世主の子どもたち”がどのように父の遺産を背負い、帝国に安定と新たな運命をもたらすのか――その行方が大きな注目ポイントとして当時の読者を惹きつけました。

1-2. 舞台:変わりゆくアラキス(デューン)と帝国の再編

物語の舞台であるアラキス(デューン)は、前2作を経て大きな変貌を遂げようとしています。かつてはほぼ全域が乾燥した砂漠であったアラキスに、水や緑が徐々に広がってきているのです。フレメンにとって宿願であった“水の惑星”化のプロジェクトが進みつつある一方、それはメランジ(スパイス)の生態系や砂漠に生きるサンドワームとの共生関係を崩す危険性も孕んでいます。

銀河帝国はポールが築いた宗教的支配体制(=ムアドディブ崇拝)の下で巨大な権威を維持してきました。しかし、『デューン 砂丘の子供たち』の時代においては、ポールが“死”とも“失踪”ともいえる形で退場し、妹のアリアが摂政として帝国とフレメンを統べています。人々は依然としてポールという“神話”を崇拝し続けており、アリアもそのカリスマを利用して帝国を支える立場にありますが、その背後では古い貴族勢力(コリーノ家)やギルド、ベネ・ゲセリットなどが暗躍しており、帝国の未来は一筋縄ではいきません。

1-3. 次世代の主人公:レト2世とガニマ

本作のタイトルである“Children of Dune”が示すように、物語の中心人物はポールの双子の子どもたちです。彼らは、超人的な遺伝的背景とベネ・ゲセリットの血統計画、さらにはフレメン文化をも受け継ぐ“特別な存在”として生まれました。

-

レト2世(Leto II)

兄であるレトは、ポールの遺伝子とチャニのフレメン気質を引き継ぎ、既に幼少期から高い知性と先見の才を示す少年です。その精神は“クィサッツ・ハデラック”たる父の影響を色濃く受けながらも、さらに独自の方向性を持ちつつあります。従来の“救世主”の限界を突破し、新たな段階へ至る可能性を秘めているとも描かれます。 -

ガニマ(Ghanima)

レトの双子の妹であるガニマは、兄に勝るとも劣らない知略と洞察力を備えています。彼女は幼いながらも、フレメン社会の心髄を理解し、政治的な駆け引きにも敏感に対応しようとします。双子の間には深い精神的絆があり、互いの内面を補完し合いながら成長していく姿が物語の大きな軸になっているのです。

加えて、本作では“摂政”として帝国を統べるアリアや、ポールの妻チャニを母に持つ双子を取り巻くベネ・ゲセリットや旧コリーノ家(元皇帝シャダム4世の一族)、フレメン指導者スティルガーなど、前作から継承されたキャラクターも多数登場します。この多彩な人間模様と陰謀の絡み合いが、より複雑かつ深みのあるドラマを形成していくのです。

2. 物語の主な構成と特徴

『デューン 砂丘の子供たち』は、前2作を踏まえたうえでさらに巨大化した帝国社会と、変わりゆくアラキスという環境の“ダイナミズム”を背景に、“双子”を巡る政治劇と内面ドラマが同時進行する構成をとります。物語は大きく以下の段階に分かれて展開されますが、各局面で登場人物たちの思惑やアラキスの変容、そして双子が抱える“予知”や“過去の記憶”といった要素が複雑に入り組む点が特徴です。

2-1. 摂政アリアの苦悩と統治

ポール・ムアドディブ(ポール・アトレイデス)が“目の前から消えて”12年ほどが経過した帝国では、その妹アリアがレトとガニマの後見人かつ摂政として統治を行っています。アリア自身もベネ・ゲセリット由来の能力に加え、いわゆる“アトレイデス家の超感覚”を受け継いだ存在です。しかし、彼女はベネ・ゲセリットが最も危惧する“アベレイション(先祖の精神に飲み込まれる危険性)”に陥りつつあることが示唆され、精神的に追い詰められている様子が浮かび上がってきます。

- アリアと“ポゼッション”の問題

アリアは、先祖や死者の記憶をそのまま内面に保持してしまう“覚醒”によって、亡き父レト公爵や祖母ジェシカ、さらに無数の先人たちの人格を抱える危険に曝されています。特に本作では、ハルコンネン伯爵(あのウラディミール・ハルコンネン)の人格がアリアの内面に侵食してくるという恐怖が描かれ、これがアリアの統治や政治判断を歪めていく伏線として機能します。

皇帝ポールのシンボルを失った帝国は、アリアの強力なカリスマ性によって辛うじてまとまっている状況ですが、内部崩壊の兆しが日に日に強まっているのです。

2-2. 双子レトとガニマの成長:帝国を背負う運命

幼いながらも“成人の知性と経験”を持つかのように描かれるレトとガニマは、ベネ・ゲセリットの計画とフレメンの伝統、その双方の影響下にありながら、自分たちなりの未来を切り拓こうと試行錯誤します。

-

レトの予知と“黄金の道(ゴールデン・パス)”

レトは父ポールにも匹敵する、あるいはそれ以上の予知能力を持ち始めており、自分に与えられた運命――「人類を救済するためには途方もない犠牲を伴う選択をしなければならない」――を朧げに理解し始めます。これが本作においてしばしば言及される“黄金の道”です。ポールは前作で、自分が見通した未来のあまりにも重い結末に耐えきれず、ある意味で“逃げる”道を選びました。レトはそこからさらに踏み込み、より大きな犠牲を厭わない覚悟を匂わせるようになっていきます。

一方でガニマは、レトに比べてやや現実志向が強く、フレメンの伝統や帝国の情勢を冷静に分析して行動します。双子の“相互補完”が絶妙であり、彼らが二人で一つの強大な存在を形成しているかのように描かれる点が、『砂丘の子供たち』の物語を大きく彩る魅力になっています。 -

ベネ・ゲセリットの思惑とジェシカの帰還

前作まで登場していたポールの母ジェシカは、ベネ・ゲセリット本体に復帰し、フレメン社会を離れていました。しかし本作では、双子の育成状況を監視するという目的で、ジェシカが再びアラキスへやってきます。

ジェシカが孫であるレトとガニマをどのように見ているのか、さらに摂政アリアとの関係がどう変化するのかが大きな見どころです。ベネ・ゲセリットは常に裏で血統管理や政治的工作を進めており、ジェシカ自身もその一部として動いているのか、それともアトレイデス家の血を最優先するのか――そういった二重性がジェシカの行動を複雑なものにしていきます。

2-3. 旧皇室コリーノ家の陰謀と“もう一人のポール”

ポールが帝位を奪ったことにより失墜した旧皇室コリーノ家は、その再興を狙っています。シャダム4世の娘で、ポールの名目上の正妻だったイリュラン、そしてシャダム4世の孫にあたるファラドゥン(Farad’n)らが、帝国奪還を目指して動き出すのです。

- アル=アバド(Al-Abad)と“もう一人のムアドディブ”

物語の中盤で、「ポールが実は生きていた」という噂が流れ始めます。あろうことか、アラキスの民衆の前に“預言者”として姿を現す謎の人物がいるというのです。しかも、彼はポールの名を騙り、人々を再び熱狂に巻き込んでいるといわれます。

この“もう一人のポール”――別名「ザ・プレチャー(The Preacher)」とも呼ばれる人物が正体不明であり、双子やアリアを含む多くの登場人物がその真偽を探る過程が、物語に大きなサスペンスをもたらします。『砂漠の救世主』でポールは盲目となって砂漠の彼方に消えましたが、果たしてこの“盲目の預言者”こそが本物のポールなのか? あるいは誰かが意図的に仕組んだ陰謀なのか? その答えは物語のクライマックス近くまで明かされません。

2-4. クライマックス:レトの変貌と“人類の未来”

物語終盤では、レトがメランジとサンドトラウト(砂虫の幼生態)の融合によって、人間を超えた存在へと変貌していく衝撃的な展開が用意されています。これは彼が見通した“黄金の道”を実現するための手段であり、その代償として人間としての身体と人生を捨て、壮大な時間スケールにわたって人類を導く道を選ぶという、まさに規格外の犠牲が伴う決断です。

-

“神皇帝”への序章

レトはここで示される決断を通じて、自らを“神皇帝”となる運命へと結びつけます。この先のシリーズ第4作『God Emperor of Dune(デューン 砂神遺跡)』につながる重要な布石です。本作では、まだその全貌が明かされるわけではありませんが、レトが自分の肉体をサンドトラウトと同化させる場面はシリーズ全体を通じても屈指の衝撃度を持つエピソードであり、“人間をやめる”ことでしか実現できない未来があるというテーマを深く投げかけます。 -

双子の運命とアリアの結末

レトの選択によってガニマは大きく運命を変えられ、さらにはアリアも“先祖の亡霊”たちに取り込まれていく道を辿ります。『砂丘の子供たち』のラストは一種のダークファンタジー的雰囲気さえ漂う衝撃的な終幕を迎えますが、その背後には「人類史をどう導くか」という広大なビジョンが見え隠れします。ここが、本作を単なる“後日談”にとどまらず、“新たな歴史の幕開け”を告げる重要な転換点にしているゆえんです。

3. 作品に流れる哲学・宗教的テーマ

『デューン 砂丘の子供たち』は、前作までの宗教・政治・生態学的テーマをさらに深め、以下のような思想的要素を色濃く含んでいます。

3-1. “神話の子どもたち”としての双子

レトとガニマはポールという圧倒的カリスマの“子ども”であると同時に、フレメンの救世主“ムアドディブ”の神話を体現する存在です。彼ら自身が、周囲の大衆からも神格視される対象になりかねないほどの潜在力を秘めています。

彼らの成長は、単純な“若き王子と姫”の物語ではなく、“神話を再創造する”というメタ視点を伴ったドラマとして描かれます。周囲の期待や伝承、組織の思惑が複雑に入り乱れるなか、双子は自分たちなりのアイデンティティと未来観を確立しようとするのです。

3-2. 遺伝的記憶と祖先の侵食

『デューン』シリーズ特有の設定として、ベネ・ゲセリット系の血統を持つ者は、先祖の記憶を内面化し、生まれながらに膨大な人生経験を引き継ぐ可能性があります。しかし、それは同時に“自我崩壊”の危険性を孕む行為でもあります。特に本作で強調されるのが、アリアが“ハルコンネン伯爵”の人格に蝕まれていくプロセスです。

このテーマは、ニーチェが論じた“超人思想”や、フロイト/ユングが提示した深層心理の理論とも関連づけて読み解くことができるでしょう。人間の意識が「先祖の記憶」という集合無意識を内包しているとき、そこから生じる衝突や葛藤はいかに克服されるのか――本作はその問題に正面から挑んでいます。

3-3. 帝国支配と“神聖政治”の行き詰まり

ポールが築いた“宗教的帝国”は、一見すれば絶大なカリスマによって統合された理想の社会のように見えます。しかし、本作ではすでに末期症状といえる様々なほころびが表面化し、フレメンの伝統もまた急激に失われつつあります。

人々が“神”として崇拝するポールが退場した後、それを継承するアリアや双子たちは、果たしてどのような形で統治を安定させられるのか? 本作において、ハーバートは“神聖政治”が必ず抱える欠陥を剔抉しつつ、新たなヴィジョン(=レトの黄金の道)を提示しているようにも読めます。

この点は、歴史上の神格化された王や政治指導者の時代が終わるとき、社会が抱える問題をSF的に拡張したものといえるでしょう。

3-4. 生態系の変容とメランジの問題

前作までに築かれたアラキスのテラフォーミング計画が進んだ結果、砂漠が徐々に緑化し、サンドワームの生息域が縮小しているという事実もまた、大きな軸として存在します。サンドワームがいなくなればメランジは生産されず、ひいては銀河帝国全体の交通と社会秩序が崩壊する可能性が高いのです。

一方で、フレメンたちは古くから“水の惑星”を夢見てきました。彼らにとって緑化こそがアラキスの未来ですが、それを実行に移すことは“スパイス”という経済・宗教・政治すべての基盤を揺るがすジレンマを生み出します。

本作では、そのジレンマの解決策として、レトが“砂トラウト”との融合を図り、サンドワーム(=シャイ=フルード)の生態系を制御する方向に舵を切るという極端な手段を選びます。これは単なる生態学的テーマにとどまらず、政治・宗教・個人的犠牲が絡み合う点に、本シリーズ特有のスケールの大きさが見られます。

4. 後世の映画やメディアへの影響と関連作品

『デューン 砂丘の子供たち』は、シリーズ中でも特に“超常的変容”と“政治的転換”が際立った作品であり、映像化やゲーム化という面ではやや扱いづらい部分も指摘されています。しかし、それでも本作は後のSFに多大な影響を与えました。

4-1. 映画・TVドラマにおける『砂丘の子供たち』の扱い

-

デヴィッド・リンチ版映画(1984年)

リンチによる映画『デューン/砂の惑星』は第1作『デューン』を原作としており、『砂丘の子供たち』の内容にまでは踏み込んでいません。そのため、アリアやレト、ガニマの物語は描かれることなく、ポールが皇帝の座を奪う場面で事実上終わっています。 -

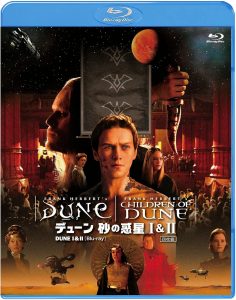

TVミニシリーズ『Dune』『Children of Dune』 (2000, 2003)

2000年にサイファイチャンネルが制作したミニシリーズ『Dune』では、第1作『デューン』と多少の要素を『砂漠の救世主』から取り入れて映像化しています。続く『Children of Dune』(2003年)では、第2作と第3作を統合して描く試みがなされ、レトとガニマの成長やアリアの堕落など、本作の主要エピソードが映像化されました。

シリーズ後編となる『Children of Dune』では、特殊効果や物語展開に一定の評価が集まったものの、原作の複雑な内面描写やレトの超常的変容をすべて再現しきれたとは言いがたく、賛否両論を呼びました。それでも、ハーバートの生み出した壮大な世界を映像化した貴重な試みとして、今もカルト的人気を保っています。 -

ドゥニ・ヴィルヌーヴ版(2021年~)への期待

近年のヴィルヌーヴ監督による『DUNE/デューン 砂の惑星』(2021)および続編(Part Two)では、まず第1作の物語を分割して丁寧に描き切る方針がとられています。もし今後、シリーズのさらなる映像化が進められるのであれば、『デューン 砂丘の子供たち』のエピソードもいずれ検討される可能性があります。

レトの“神皇帝”への道をいかに実写化するのかは、多くのファンにとって興味深いテーマであり、技術面でもビジュアル面でも極めてハードルが高い挑戦になるでしょう。

4-2. ゲームやコミックなどへの影響

-

ゲーム分野

『デューン』シリーズ全体として、1990年代初頭のRTSゲーム『Dune II』がジャンル確立の先駆けとなったことは広く知られていますが、『砂丘の子供たち』のストーリーが直接ゲームに反映されるケースは少ない傾向にあります。

その理由としては、本作が“政治的心理劇”や“遺伝的・精神的融合”など、ゲーム化しにくい要素を多く含んでいることが挙げられます。サンドワームの管理や惑星生態系の変革といったテーマを扱うには、よりシミュレーション寄りのゲームデザインが必要かもしれません。 -

コミックやボードゲーム

ボードゲーム『Dune』は長年にわたってファンに親しまれていますが、基本的に第1作『デューン』の勢力図と物語をベースにしていることが多く、『砂丘の子供たち』の時代設定を盛り込んだ拡張版などはごく一部に限られています。

コミック版でも同様の現象が見られ、どうしても最も知名度の高い第1作の物語が中心になりがちです。とはいえ、シリーズ全体のファンの中には“レト2世期”の世界観に強い魅力を感じる層も存在し、マイナーではあっても一定の支持を得ています。

4-3. 後のSF作品への思想的インパクト

『砂丘の子供たち』がSF界にもたらした大きな衝撃の一つは、“救世主”が退場した後の社会と、次の世代がどのように神話と遺産を受け継ぎ、あるいは乗り越えるのか、というテーマを本格的に扱った点にあります。多くのSF作品は、英雄が勝利を収めて終わるか、敗北して終わるかの二極で描かれがちです。しかし、『デューン』シリーズはさらに先へと踏み込み、英雄の子孫と社会全体の“変容”を描き切ろうと試みた点が画期的でした。

その影響は、『スター・ウォーズ』シリーズにおけるスカイウォーカー家の世代交代や、各種スペースオペラ作品で“血統”や“超人的能力”が政治的支配と結びついていく設定などにも間接的に見てとれます。また、“人ならざる存在へと進化していく主人公”という構図は、一部のニューウェーブSF作品やポストヒューマン的テーマを扱う小説にも波及していると言えるでしょう。

5. 読み解く深堀り分析

ここからは、より神話的・メタ的な視点で『デューン 砂丘の子供たち』を検証していきます。シリーズの中でも本作は“過渡期”を描く作品であり、“超人的存在”としてのポールに続くレト2世が、いかなる形で“人間を超えた領域”へと踏み込んでいくのかが主題化されます。

5-1. 神話の継承と再創造

『デューン』第1作でポールが築いた神話(ムアドディブ伝説)は、本来であれば“神話誕生”の頂点として機能するはずでした。しかし、この第3作では、ポールの神話が早くも風化しかけ、あるいは権力の道具として利用される面が強調されます。

双子は文字通りその“神話の子ども”として生まれ、最初から“神話的存在”として期待される立場にあります。ここでハーバートが描き出すのは、“神話は一度確立されたあとも絶えず再構築され続ける”という動態です。レトとガニマは、民衆にとっては新たな聖なる旗印である一方で、自分自身で神話をどう扱うかという選択を迫られます。

神話学的視点で考えれば、これは“英雄の神話”が一巡した後の次世代が、さらに別の神話的ステージへ移行していく様子を明示的に示しているとも言えます。

5-2. “予知能力”による運命と自由意志の逆説

前作までに確立されたポールの予知能力は、未来を限定された一連の分岐として捉えてしまう決定論的要素を帯びていました。ポールは自らの選択を行うほどに、その選択が“避けられぬ破局”へと繋がる恐れを感じ、『砂漠の救世主』ではついに視力と引き換えに未来から“目をそらす”決断をしました。

一方、レトは「予知という呪縛を受け入れ、さらに積極的に利用する道」を選ぼうとします。これは、決定論を超克するどころか、むしろ徹底的に乗りこなし、結果として“人類全体の運命”を自らの身体で背負い込むというアプローチに発展していくのです。この姿勢は、“運命”と“自由意志”が実は二項対立ではなく、両者がスパイラル的に絡み合う高次元の視座であることを示唆します。

5-3. 人類の未来を預かる“怪物的”存在

レトがサンドトラウトと融合し、“神皇帝”への道を歩み始める展開は、SF史でも特異な“ポストヒューマン”の先駆例とみなせます。人間が環境をコントロールするだけでなく、自分自身が環境や生態系の核心に取り込まれ、星そのものを長期的視野で管理していく――これは単なる個の超越ではなく、惑星規模の“進化”への介入を意味します。

古来より神話や伝承では、人間が神獣と一体化したり、自然界の霊と結婚したりするモチーフがありますが、『デューン』におけるレトの選択は、それをSF的に再構築したものと言えるでしょう。結果として、人類はレトの意志に縛られ、しかし同時にレトによって絶滅の危機から守られる可能性を得る――この背反する状況こそが、シリーズ以降の展開における最大の争点となっていきます。

5-4. アリアの“堕ちる摂政”としての神話的位置

もう一人の超人的キャラクターであるアリアの運命は、本作においてある種の“悲劇的神話”として描かれます。かつてはポールの妹として忠実かつ鋭利な存在感を放っていたアリアが、遺伝的記憶による“ポゼッション”によって自己崩壊の道を歩む流れは、双子の“光”の部分と対比を成す“闇”の側面と言えるでしょう。

ここで浮き彫りになるのは、“超人的能力”が本質的に危険と隣り合わせである事実です。レトが進む道にも同様のリスクはあり、アリアの結末は「超人化を試みながら、精神を持たない亡霊に変質していく」恐ろしさを象徴しているように見えます。

5-5. “黄金の道”という名の人類史再編

レトは最終的に「黄金の道」を選び取り、それが後に続くシリーズ全体を再定義します。これは単に銀河帝国のあり方を変えるというレベルを超えた、人類種としての進化と生存戦略の問題です。レトが未来視によって把握した“宇宙的規模の危機”から人類を救うためには、彼自身が永続的な支配者になり、数千年の時をかけて人口や文化をコントロールする必要がある――という極端な構想が示されます。

一般的に“専制政治”や“独裁”は否定的に捉えられることが多いですが、レトは“人類存続”という至高の目的のためにあえて独裁を選び、それを“自分の身体”そのものを変異させる犠牲と引き換えに全うしようとするのです。これは現実の倫理観からすれば恐るべき発想ですが、一方で“究極の英雄”が“究極の独裁者”になるというパラドックスを提示する点に、本作の深遠さが凝縮されています。

おわりに

『デューン 砂丘の子供たち』は、“救世主ポールの後日談”という範疇を超え、むしろ“新たな神話の始まり”を告げる作品となっています。双子、アリア、ジェシカ、そして謎めいた“盲目の預言者”など、前作から続投する主要キャラクターがそれぞれの立場で激しくぶつかり合い、その過程でアラキスの環境もまた大きく変容を遂げていきます。

物語の結末におけるレトの決断は、シリーズ全体の方向性を根本から変えるほど強烈なインパクトを与えます。“神皇帝”として生きることを選んだレトは、人間の姿を捨てながらも、人類の未来を守ろうとする“犠牲”の象徴として描かれ、ハーバートが提示する宗教的かつ政治的なメッセージを象徴する存在になっていきます。

本作を読むことで、多くの読者は「ポールの物語が終わった後、いったい何が待ち受けているのか」という問いの奥深さに気づくことでしょう。そして、その回答が“さらなる混乱と超常的進化”であることを知るにいたり、改めて『デューン』シリーズのスケールの大きさと、ハーバートの思想的野心に圧倒されるのではないでしょうか。

もし、これから『デューン 砂丘の子供たち』を手に取られる方は、まずは前2作(『デューン 砂の惑星』『デューン 砂漠の救世主』)をしっかり読んでおくことで、本作の背景や登場人物の動機をより深く理解できます。すでに読破済みの方であれば、この第3作で描かれる“次世代”の苦悩と決断に注目することで、全く新しい発見があるかもしれません。

さらにこの先には、第4作『God Emperor of Dune(デューン 砂神遺跡)』で描かれるレト2世の究極の姿が待ち受けています。シリーズを通して描かれる“人類の歴史的変革”のビジョンは、単なるSF小説の枠を超えた壮大な“未来史”として成立しているのです。

ぜひ、『デューン 砂丘の子供たち』という作品を入り口に、フランク・ハーバートが織りなす深遠なる銀河史へと、さらに踏み込んでみてください。その先にはきっと、“黄金の道”に象徴される壮大な思索の旅が待っていることでしょう。

以上、『デューン 砂丘の子供たち』を概観し、主要なストーリー要素、政治・宗教・哲学的テーマ、映像化・メディア展開への影響、そして“超人的目線”での深堀りを試みました。宗教的熱狂、神話の再創造、生態系管理、予知能力による決定論と自由意志のせめぎ合い――これら多層的な要素が複雑に絡み合い、読む者に深い思索を促してくれるのが本作の大きな魅力です。ポールの伝説を超えた場所で、人類の未来を預かる新たな“神”がどのように生まれ、何をもたらすのか。答えは次の物語に託されますが、すでに本作の段階から、その萌芽は驚くほど強い光を放っていると言えます。

「砂丘の子供たち」というタイトルが示唆するように、最初から何かが完成しているわけではなく、これから成長し、変容し、“神話の次なる段階”へ歩んでいく――そんな瑞々しくも危険に満ちた予感が、本作全編に溢れているのです。まさに、フランク・ハーバートの筆致による“史上屈指の未来叙事詩”にふさわしい一冊と言えるでしょう。