「失われた心を取り戻す旅」――映画『ロスト・キング 500年越しの運命』を観終わったとき、私がまず思い浮かべたのは、この一文でした。

どこかで取りこぼしてしまった“何か”を、懸命に探し求める人間の姿は、私たちの胸にどうしてこんなにも響くのでしょうか。失われたものは過去の遺産かもしれないし、あるいは自分自身の内面に潜んでいるかもしれない。本作の主人公は、歴史の彼方に埋もれた“王の物語”を掘り起こすことで、自分の中にあった“埋もれていた心”まで取り戻していく。そして、そのプロセスは観る私たち自身にも問いを投げかける――「あなたは、何を見失っているのか?」と。ここから先は、この映画をめぐる私なりの考察をじっくりと紐解いていきたいと思います。

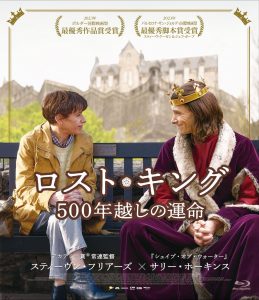

<受賞歴>

2023年 ボルダー国際映画祭 最優秀作品賞受賞

2023年 バルセロナ・サン・ジョルディ国際映画祭 最優秀脚本賞受賞 スティーヴ・クーガン&ジェフ・ポープ

【あらすじ】

フィリッパ・ラングレーは職場で上司に理不尽な評価を受けるも、別居中の夫からは生活費の為に仕事を続けるよう促され、苦悩の日々を過ごしていた。ある日、息子の付き添いでシェイクスピアの「リチャード三世」を観劇したことで、彼女の人生は一変。悪名高き王・リチャード三世も自分と同じように不当な扱いを受けてきたのではないかと疑問を抱いたフィリッパは、彼の真の姿を探し求め、歴史研究に没頭していく――

【キャスト】

サリー・ホーキンス(『シェイプ・オブ・ウォーター』)

スティーヴ・クーガン

ハリー・ロイド

マーク・アディ

【スタッフ】

監督:スティーヴン・フリアーズ

脚本:スティーヴ・クーガン、ジェフ・ポープ

作品と監督の概要

◇ 1. 本作の背景と題材

『ロスト・キング 500年越しの運命』(原題:The Lost King)は、2022年にイギリスで公開されたドラマ映画です。物語はイギリス史上でも特に謎や誤解が多いとされるリチャード三世の遺骨発見を軸に展開します。2012年、イギリスのレスターにある駐車場の地下から発見された人骨が、DNA鑑定の末にリチャード三世の遺骨と特定された――この実話は世界中でニュースになりましたが、その影の功労者こそ、本作の主人公フィリッパ・ラングリーです。

彼女は専門の歴史学者でもなければ、大きな権威を背負っているわけでもありません。にもかかわらず、彼女のひたむきな探究心と強い直感が、500年以上もの間“失われた存在”として扱われてきたリチャード三世の真実を掘り起こすきっかけとなる。そんな彼女の姿を通じて、本作は“一人の市民”がいかにして歴史の流れを変えうるかを描いています。

◇ 2. 監督スティーヴン・フリアーズの歩み

この“市民が歴史を動かす”というドラマを、いかにもイギリスらしい品格とユーモア、そして深みをもって描き出すのが名匠スティーヴン・フリアーズです。

- 主な代表作

- 『マイ・ビューティフル・ランドレット』(1985)で移民問題を背景にした青春ドラマを手がけ、高い評価を得る。

- 『危険な関係』(1988)では、18世紀フランス宮廷を舞台にした複雑な人間模様を華麗かつ冷徹に描く手腕を示した。

- 『クイーン』(2006)では、ダイアナ妃の死をきっかけに揺れる英国王室を題材にし、ヘレン・ミレンの名演とあわせて批評家から絶賛を受ける。

- 『あなたを抱きしめる日まで』(2013)では、実話をもとに母と子の苦悩を丁寧に描き、感動を呼ぶ。

フリアーズ監督は、実在の人物や史実に基づく物語を扱う際、常に“人間の本質”を浮き彫りにする視点を忘れないのが特徴です。豪華絢爛な歴史絵巻や、興行的にわかりやすいドラマづくりよりも、人物が抱える内面の葛藤や時代の空気感を巧みに捉え、静かに、しかし強く観客の心を揺さぶる――それが彼の持ち味と言えるでしょう。本作でも、“王の遺骨”という大仰な題材を扱いつつ、あくまで“ひとりの女性が自分を取り戻していく物語”として見事にまとめ上げています。

◇ 3. スタッフ・キャスト

- 脚本

本作の脚本には、スティーヴ・クーガンとジェフ・ポープが名を連ねています。この二人は『あなたを抱きしめる日まで』(2013)でもコンビを組み、実話に基づく作品を丹念に掘り下げる手腕を示しました。歴史と個人の物語を融合させる才能に定評があり、今回もフィリッパ・ラングリーという一般市民の視点を中心に据えながらも、リチャード三世の史実や周辺情報を的確に盛り込み、濃密なドラマを紡いでいます。 - 主演

主人公フィリッパを演じるのはサリー・ホーキンス。『シェイプ・オブ・ウォーター』(2017)や『パディントン』シリーズ(2014~)でも印象的な演技を見せる彼女は、内面の表情を静かに表現する才能に恵まれた女優です。特に、「周囲には理解されない情熱を秘めながらも、それを決して諦めない」というキャラクターを演じるうえで、その繊細な演技力が光っています。

考察―“王の真実”と“自分自身の真実”を求めて

◇ 1. 歴史が埋もれた駐車場と、主人公の空白

本作の舞台となる重要な場所は、なんと“駐車場”。リチャード三世の遺骨が見つかった場所がまさかの駐車場だったという事実は、歴史とは意外な形で現代に溶け込んでいるということを象徴的に物語っています。私たちが何気なく歩くアスファルトの下に、何百年も前のドラマが眠っている――これは、ある意味で浪漫的なことであると同時に、歴史というものが“今”といかに地続きであるかを再認識させる出来事です。

そして、この“地面の下に埋まっているもの”というモチーフは、フィリッパの内面と呼応しています。物語冒頭で、彼女がなぜリチャード三世に興味を持ち、どうしてここまで固執するのかは、当初ははっきりとは描かれません。しかし、進むにつれ、彼女自身が社会の中で抱いてきた“生きづらさ”や“疎外感”、さらには“真実を求めても理解されない孤独”が、リチャード三世の悲劇と重なり合っていることが示唆されます。彼女の“心の空白”もまた、歴史と同じように掘り起こさなければならない何かが埋まっている場所なのです。

◇ 2. リチャード三世という“失われた王”

リチャード三世といえば、シェイクスピアの戯曲や歴史書の中で、しばしば“邪悪な王”として描かれてきた人物です。甥たちを幽閉し殺害したとも言われ、背骨が曲がった醜い姿で権力に固執した――というイメージを持たれてきました。ただし、近年の研究では、その多くが政治的プロパガンダによる誇張や捏造であり、実際には名君であったかもしれないとの見方も出てきています。

フィリッパは、この“歪んだイメージ”を払拭し、真実に基づくリチャード三世像を再評価したいと願います。それは、単なる歴史的ロマンとしての興味だけでなく、自分自身もまた周囲から誤解され、生きづらさを抱えているという感覚を共有しているから。つまり、“リチャード三世の名誉回復”と“自分自身を認めてほしい”という思いは、一本の線で繋がっているわけです。

◇ 3. 見えない相手との対話:幻想表現の妙

本作でスティーヴン・フリアーズ監督が興味深いアプローチを取っているのが、フィリッパと“リチャード三世の幻影”との対話シーンです。彼女はしばしば幻覚のように現れるリチャード三世(劇中で俳優によって擬似的に演じられる存在)と会話を交わし、彼の存在を生き生きと感じ取ります。この演出により、観客はリチャード三世があたかも現代に蘇ったかのような気分になり、“彼”がフィリッパに力を与えている様子を実感できます。

同時に、これはフィリッパの内なる声でもあるわけです。歴史的に失われた王が、まさに彼女の心の中にも“失われた何か”として投影され、彼女を導いている。単なる超常現象のようでいて、実際にはフィリッパの強い想念が生み出した存在であり、彼女が自分自身と向き合い、成長していくための媒介となっている。こうしたファンタジックな要素をリアルなドラマに溶け込ませる手法は、フリアーズ監督ならではのバランス感覚といえるでしょう。

◇ 4. 日常から歴史へ――“私たち”の視点

本作で感じられる魅力の一つは、“日常のすぐ隣に歴史が横たわっている”というリアリティです。実際、リチャード三世の遺骨は駐車場の下から見つかったわけで、そこに壮大な宮殿跡や伝説的な教会があったわけではありません。現代社会を普通に生きている私たちの足元に、何百年も前の痕跡が隠れている可能性がある――そう思うと、人生や世界の見え方が少し変わってきませんか。

フィリッパは専門家でもなければ政府の要職にも就いていません。ごく普通の市民として、ある日突然、“リチャード三世の名誉を取り戻したい”と行動し始める。周囲は最初、彼女の話をまともに取り合いませんが、やがてその熱意と論理に納得する人々が現れ、物事が動き始める。これは、私たち自身にも起こりうる物語です。誰か一人の情熱が、社会や学問の世界を揺さぶることがある――それは、映画の中だけの奇跡ではないと、この作品は教えてくれます。

映画史のなかでの位置づけ―“市民が歴史を変える”映画の潮流

◇ 1. 歴史映画の新しい潮流:個人視点の再評価

歴史映画といえば、大規模な戦闘シーンや宮廷絵巻のような豪華な時代考証がまず思い浮かぶかもしれません。しかし近年、“個人の小さな視点”から歴史を描く手法が注目を集めています。たとえば『あなたを抱きしめる日まで』(2013)は、修道院で“強制的に生き別れさせられた息子”を探す母親の物語を通して、カトリック教会の問題を浮き彫りにしましたし、『女王陛下のお気に入り』(2018)では、王宮の権力闘争を、女王と侍女たちの視線によって狭い空間の中で展開し、人間ドラマとして再解釈しました。

『ロスト・キング』もまた、“個人視点による歴史再評価”の系譜に位置づけられます。舞台こそイングランド王室の歴史ですが、その真相を解き明かすのは一人の市民フィリッパであり、彼女の情熱と信念がドライブしていくストーリーです。この手法は、“歴史の主役は権力者だけではない”というメッセージを暗に含んでおり、歴史映画の新しいアプローチとして意義深いと言えるでしょう。

◇ 2. イギリス映画界におけるスティーヴン・フリアーズの立ち位置

イギリス映画界は、伝統的に歴史物や文学的題材に強い土壌を持っています。デヴィッド・リーンやリドリー・スコット、ケン・ローチなど、多彩な監督がそれぞれのアプローチでイギリス的テーマを扱ってきましたが、スティーヴン・フリアーズはその中でも“現代性”を強く意識する監督として知られます。たとえば『クイーン』(2006)でダイアナ妃の死後の王室を描きながら、同時にメディア社会や世論の変化を鋭く捉えていたように、歴史を題材にしていても同時代性を失わない手腕が彼の特徴です。

『ロスト・キング』においても、“リチャード三世”という過去の存在を扱っていながら、物語の焦点は“現代の女性が抱える孤独や不安、社会の偏見、専門家の権威”など、きわめてリアルで普遍的なテーマに当てられています。そうした点から考えると、本作はフリアーズのフィルモグラフィの中でも、“歴史を現代人の物語として再生させた”重要な一作として位置づけられるでしょう。

◇ 3. シェイクスピアの影響と再解釈

リチャード三世のイメージを形づくった最大の要因は、やはりシェイクスピアの戯曲『リチャード三世』です。しかし、シェイクスピアが描いたリチャード三世像は、当時の政治的状況や王朝の正統性を支持するために歪曲されていた可能性が高い。これについては多くの研究者が議論を重ねていますが、“芝居としての面白さ”が優先され、世間のイメージとしては“冷酷で残虐な暴君”が固着したままでした。

映画史においても、リチャード三世は何度か映像化されてきました。たとえばローレンス・オリヴィエ主演の『リチャード三世』(1955)は、まさにシェイクスピア劇を忠実に再現した作品として名高いですが、そこではやはり“醜悪な野心家”としてのリチャードが際立ちます。一方で、本作『ロスト・キング』は、その歴史イメージをひっくり返し、新たな光を当てる試みと言えるでしょう。その意味でも、本作は“シェイクスピア的伝統へのアンチテーゼ”として映画史における重要なコメントを発しているのです。

◇ 4. ドキュメント×フィクションの融合作品

『ロスト・キング』は、史実を基にしながらも、フィリッパ・ラングリーの内面世界やリチャード三世との“邂逅”をファンタジックに描いています。この“事実と空想の融合”は、近年の映画界で増加傾向にある“ドキュドラマ”や“フィクション・ノンフィクションの境界”を巧みに活かした作品群の一例でもあります。ドキュメンタリーにはないドラマ性を付加しながら、現実の説得力も兼ね備える――こうしたバランスは、歴史ファンだけでなく幅広い観客を惹きつける要因となっています。

映画史の観点でいえば、この路線を鮮やかに見せた先行作として『ザ・ディープ』(1977)や『ブラック・クランズマン』(2018)などが挙げられ、現実の題材を映画的に再構成して“物語性”を強く打ち出す手法が注目されてきました。『ロスト・キング』もまた、“市井の人々が歴史にアクセスする手段としてのフィクション”を上手に使いこなすことで、多くの観客が“歴史は私たちのものだ”と感じられるように仕上げていると評価できるでしょう。

ひとこと

ここからは私の視点で、本作の意義をまとめてみたいと思います。

◇ 1. 歴史と個人を繋ぐ“勇気”の物語

まず強調したいのは、“歴史の真実”を扱う映画でありながら、本作が決して堅苦しい学術映画に陥っていないということです。むしろ、いち個人の情熱や信念が周囲を動かし、そして社会全体の認識を変えていくという“勇気”の物語として、非常にエモーショナルに描かれています。観客は、フィリッパの奮闘を通じて「自分にもできるかもしれない」と希望を抱き、“失われた心を取り戻す”旅へ自分自身も誘われる感覚を味わうのではないでしょうか。

◇ 2. “普通の人”が主役になる意味

歴史の再発見や再評価は、往々にして専門家や大学の研究者が注目されがちです。しかし、本作は“普通の人”こそが主役であり、その人こそが歴史を変え得る存在として描かれています。これは映画ビジネス的に見ても重要なポイントです。大衆の視点と親和性が高く、誰もが「自分がもし同じ立場なら…」と想像しやすい。言い換えれば、商業的にも普遍性を獲得しやすい題材と言えます。

◇ 3. “王”の物語でありながら“私たち”の物語

プロデューサー目線で見ると、王家の物語や歴史上の有名人を扱うのは、“題材力”の面で非常に魅力的です。人々は“王家のスキャンダル”や“歴史的発見”という見出しに興味を示しやすい。それでも、ただ王族のドラマに偏ると、多くの観客は“自分ごと”としては捉えにくくなる危険性がある。そこにフィリッパのような“誰にでも近しい存在”を主人公に据えることで、“王”の物語を“私たちの物語”として咀嚼できるようになる。その絶妙な構造を作り上げた本作は、多くの人にとってとても親しみやすく、かつ奥行きのある映画に仕上がっていると感じます。

◇ 4. 失われた心をどう取り戻すか

最後に、あえて冒頭に掲げた「失われた心を取り戻す旅」というキーワードを再び取り上げたいと思います。私たちはしばしば、日常に追われて“自分が本当にやりたかったこと”や“自分が大切にしていた価値観”を見失ってしまうものです。本作のフィリッパもまた、社会や家庭、周囲の期待や固定観念の中で、自分らしくあることを阻まれている。その孤立感や疎外感の象徴として、“リチャード三世の忘れられた真実”が置かれているのだと私は感じます。

だからこそ、彼女がリチャード三世の名誉回復と遺骨発見に情熱を傾ける姿は、単なる“歴史好きの人の武勇伝”にとどまらず、“自分は何者なのか、どう生きたいのか”という普遍的なテーマに繋がっていく。それは大げさに言えば、現代の私たちにも通じる“アイデンティティの再確認”の旅路です。観終わった後にふっと心が軽くなり、同時に自分の中の“埋もれた宝”を探してみようかなという気持ちを持ち帰らせてくれる――それが、本作が提供する最大の魅力だと、私は確信しています。

新たな歴史映画のスタンダード

『ロスト・キング 500年越しの運命』は、一見すると静かな歴史ドラマに見えるかもしれません。しかし、その実、歴史映画の新たな可能性を示す大胆な一手と言っても過言ではありません。王家の真実や、駐車場で発掘された遺骨というインパクトはもちろん、そこに絡み合う“市民視点”“女性主人公”“内面の探求”“ドキュメンタリズムと幻想表現の融合”といった要素が、一本の作品のなかで見事に噛み合っているのです。

映画史的に見れば、“歴史大作”の対極に位置しつつも、“個人の情熱が歴史を塗り替える”という点ではきわめて先鋭的。しかも、イギリス映画ならではの丁寧な人物描写とユーモアを兼ね備えており、誰もが気軽に足を運べる間口の広さもある。まさに、スティーヴン・フリアーズ監督のフィルモグラフィを飾るにふさわしい一作でしょう。

私は、この映画を観たあと、歴史とは“過去の出来事”ではなく、いまの私たちが“対峙し続けるもの”だと改めて感じました。失われた王は、本当に王だけなのか。私たち自身の中にも“失われた何か”があって、それを見つけ出せるのは専門家でもなく、大きな権威でもなく、“自分”なのだと教えてくれる。この作品は、そんな気づきをプレゼントしてくれるのではないかと思うのです。

それは同時に、映画そのものが持つ力――まだ見ぬ世界を切り開き、自分でも意外な扉を開けてくれる魔法のような力――を再認識させてくれます。だからこそ、映画は面白い。そう感じさせてくれる作品がまた一つ、私たちの手元に生まれたことを、素直に喜びたいと思います。失われた心を取り戻す旅への誘いは、いつでも目の前にあるもの。さあ、あなたもリチャード三世とフィリッパの物語に飛び込んでみてはいかがでしょうか。きっと、あなた自身の“ロスト・キング”が、どこかで微笑みかけているはずです。