Contents

序章:抑圧と好奇心の間で揺れる読者と観客

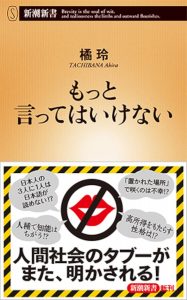

私たちは常に“言ってはいけない”雰囲気を感じながら生活しています。日常会話においても「その話題は避けるべき」「波風を立てないようにしよう」といった自主規制が働きます。では、そうした“タブー”に踏み込む書籍が存在するとしたらどうでしょうか。実は、『もっと言ってはいけない (新潮新書)』は、そんなタブーの奥深くを真正面から扱い、強烈な示唆を与える一冊として注目を浴びています。しかも単に衝撃的なだけでなく、読後は新しい見方や発想を得られる不思議な感覚を味わうことができるのです。

ひるがえって、映画やドラマといった映像作品も、しばしばタブー視されがちなテーマやセンシティブな問題を扱ってきました。ときには社会的論争を巻き起こし、上映中止や配給取りやめに追い込まれるほどの反発を受けることもあります。しかし、そうした作品が未来の映像表現や文化に新たな方向性を示す場合も多々あり、むしろタブーを乗り越えた地点にこそ強烈な魅力が生まれる——それは映画や映像ならではの特徴かもしれません。

本記事では、『もっと言ってはいけない (新潮新書)』のエッセンスを取り上げつつ、タブーを果敢に描いた映画作品の事例なども交えながら、映像制作や映画批評においてタブーが持つ役割、そしてそれを乗り越えた先にある新しい視点や驚きを探っていきたいと思います。「本当は誰もが知りたがっているのに、あえて押し隠されてしまうテーマ」に光を当てること。それは多くの創作に共通する挑戦であり、本書が私たちにもたらすヒントは想像以上に深いかもしれません。

1.『もっと言ってはいけない』とは何か?

まずは書籍『もっと言ってはいけない (新潮新書)』の概要を整理しましょう。この本は、社会のなかで常識やタブーとされている現象や話題について、学術的データや研究を交えながら大胆に切り込み、ある種の“真実”を示すことを目指しています。タイトルが示すように、「もっと言ってはいけない」とは、みなが気付いてはいるが、下手に触れると批判や軋轢を招くため、タブー化されてしまっている事柄を扱う、という意味合いが含まれています。

たとえば、遺伝やIQ・人種差など、生々しいテーマに挑むことで、読者に強い衝撃や不快感を与えかねない側面があります。しかし、本書の射程は単なる炎上商法ではなく、学術研究の客観的事実や歴史的背景を踏まえながら、「われわれは何を怖れているのか」という問いを突き付ける点に特徴があるのです。どうしてこうした分野がタブーとして扱われるようになったのか。そこには歴史上の差別や偏見が根強く絡むと同時に、現代社会特有の道徳観やセンシティブな話題に対する過剰な自己検閲が加わり、さらに複雑化している現状があります。

タブーを取り上げる覚悟

この本を読むことでまず感じるのは、「著者は強固な覚悟を持ってこれを書いたのだ」という点です。内容に反発が起こるのは織り込み済み。むしろ、従来スルーされてきたデータや研究を示すことで、人々に「そんな話は聞きたくない」という拒否反応をも生み出す可能性を承知のうえで執筆している。それが強いインパクトを放っています。

書籍がもたらす思わぬ発見

また、この本は衝撃を与えるだけで終わらず、読了後にはふと「やっぱり知るべきことだったのではないか」と思わせる不思議な示唆が残ります。著者の議論や参照する研究には、感情的議論の先にある、「客観的データや事実を前にした自分」という体験をさせられる要素があります。そこに、私たちが避けがちな現実や不都合な真実が潜んでいるからこそ、この本は「もっと言ってはいけない」という過激なタイトルにふさわしい衝撃度を持つのでしょう。

2.映画表現における「タブー」と“言ってはいけない”テーマ

では、これらの内容を映画の文脈で考えてみましょう。映画にも「言ってはいけない」テーマが数多く存在し、それらが取り扱われるときは多くの場合、世間の大きな議論や揉め事を引き起こしてきました。以下に、いくつかの事例を示しながら考察していきます。

事例1:社会派映画のタブーへの挑戦

社会問題を扱う映画には、タブーに立ち向かう姿勢を前面に押し出した作品が少なくありません。たとえば人種差別や移民問題を題材とした作品には、制作当時において非常にセンシティブとされたテーマを取り上げ、公開前から賛否が大きく分かれたものもあるでしょう。監督や脚本家は、そのリスクを承知のうえで“言わねばならないこと”を作品に取り入れたわけです。

また、オリヴァー・ストーンやスタンリー・キューブリックなど、タブーすれすれの社会的テーマにズバリと切り込み、過激な描写を通じて観客に問題提起する作風で知られる監督もいます。こうした映画人たちは「もっと言ってはいけない」領域に挑むことで、既存の常識や価値観を問い直させ、人々に思考のきっかけを与えてきました。

事例2:暴力描写・倫理的境界を超える作品

一方、暴力表現や性描写など、倫理的にも批判を受けやすいトピックを扱う映画は多く存在します。ホラー映画やスリラー映画においては、映像表現のリアリティを追求するあまり、「ここまで描いていいのか」と観客が引いてしまうようなグロテスク描写も増えてきました。こうした要素をシリアスに扱う作品はもちろん、エンターテインメント性を強調する作品でさえ、それが人道的・道徳的観点から許されるかどうかが議論の的になります。

たとえば旧ソ連やドイツの過去を描く歴史映画、あるいは差別や暴力が横行する刑務所・戦場を舞台にした映画などでは、過去の負の遺産を取り扱うこと自体が「言ってはいけない」タブーに近い空気を漂わせることが多々あります。しかし、一歩踏み込むことで歴史的教訓を伝える意味が生まれ、エンターテインメントを超えて「作品が社会とどう向き合うか」という視点を観客にもたらす大きなチャンスとなるのです。

事例3:フィクションによる“別の真実”を描く

さらにSFやファンタジー作品の中にも、実際にはタブーに近いテーマが隠されているケースがあります。遠未来の設定や仮想の世界に置き換えることで、現実社会の問題を暗喩的に描いているのです。有名な例としては、ディストピア系の作品が「監視社会」や「言論統制」、「遺伝的な階級社会」などを映し出すことがあります。いずれも、本来なら声高に語りにくい社会の暗部を、物語というフィクションのフィルターを通して炙り出しています。

3.『もっと言ってはいけない』と映画のタブー表現が交わるポイント

ここで改めて書籍『もっと言ってはいけない』が示唆するものと、映画におけるタブー表現を照らし合わせてみましょう。

-

「誰もが薄々感づいている問題」を可視化する

本書は、データや研究を活用し、読者が「なんとなくそうかもしれないが、言いづらい」あるいは「それは触れちゃいけないのでは」と感じる問題を正面から扱います。映画でも、観客が潜在的に「こういうテーマは扱いにくい」と思うテーマを映し出すことで、圧倒的な没入感と説得力が生まれることがあります。 -

タブーを突破することで得られる知的興奮

ある程度の不快感や衝撃を伴う内容は、多くの人に「見たくない」「聞きたくない」という防衛反応を誘発します。一方で、その先を知りたいという好奇心や知的興奮も強く刺激します。タブーを乗り越えてしまう作品や書物は、その危うさと同時に「普通のコンテンツにはない新鮮な発見」を提供するのです。 -

社会的・倫理的な議論を巻き起こす強さ

タブー表現は批判や抗議を呼びやすい半面、社会を巻き込んだ大きな議論に発展する可能性があります。書籍『もっと言ってはいけない』も、出版時にはさまざまな批判や論争が起こりました。映画においても、センシティブなテーマを扱ったがゆえにメディア報道や社会運動が活性化し、結果的に作品自体の知名度や影響力が高まるケースがあるのです。

4.映像クリエイターが得られるヒント

ここからは映像制作や映画制作を志す人や、批評に携わる方が『もっと言ってはいけない』を読むことで得られる可能性のあるヒントを考えてみます。

1. 思考停止を打破するアプローチ

映像制作においては、題材選びから撮影・編集・宣伝に至るまで多くの段階があり、それぞれで「これは危険だからやめよう」とか「ウケが悪そうだからやめておこう」という自主規制が働きがちです。もちろん、現実的な制約や倫理観も大切ですが、そうした規制が多すぎるとクリエイティブな発想が硬直してしまい、当たり障りのない作品に終わることも多いでしょう。

しかし『もっと言ってはいけない』が示すように、“リスクを冒すこと”が実は新しい発見に通じる場合があります。誰もが避ける話題を意図的に取り込み、客観的な視点を提示することで、かえって世間が見落としていたポイントや隠れた機微を浮き彫りにできるかもしれません。映像クリエイターにとっては、この「恐れずに深掘りする」姿勢が重要な指針となるでしょう。

2. データや史実に基づく説得力

タブーを扱う作品ほど、作り手側は「リアリティ」や「裏付け」を求められます。映画では時に、取材やドキュメンタリー的手法で現実を捉えつつ、あえて物語としてのフィクションを交えることで、より強い説得力を生み出すことがあります。『もっと言ってはいけない』も、多数の学術研究や統計データをベースに議論を構築しています。同書の切り口を参考にすれば、ただ衝撃的なだけのタブー表現ではなく、観客に「なるほど」と思わせる根拠を盛り込むことができるでしょう。

3. 逆説的魅力の活用

多くの人が敬遠するテーマであるほど、逆説的に「そこを突いてくるなんて面白い」という評判が生まれやすい側面があります。特に映画の場合、広告や宣伝の段階で上手に刺激的な要素を打ち出すと、一気に話題性が高まるでしょう。ただし、その際には作り手が本当に伝えたいことを明確にし、「過激さ」だけが先走らないようにバランスを取ることが不可欠です。『もっと言ってはいけない』も、決して扇情的な煽りのみを目的としているわけではなく、むしろ論理的思考を促す方向に読者を導いている点が注目に値します。

5.具体的な映画制作のアイデア例

実際に、「言ってはいけない」とされるテーマを扱った映画や映像企画を考えるとき、どのような方向性が考えられるでしょうか。ここではあくまで一例として、ヒントとなるアイデアを提示してみます。

-

“遺伝と社会”を舞台にしたSFドラマ

現代社会では、遺伝子検査やDNA情報が身近になりつつあります。そこで、未来社会を舞台に「生まれつきの遺伝的性質によって職業や階級が決められる世界」を描き、「努力では越えられない現実」を目の当たりにした人々を通して、優生思想や平等の理想を問いかける作品などが考えられます。この設定は『もっと言ってはいけない』で触れられる遺伝や人種の問題をフィクションに落とし込む一例になるでしょう。 -

ドキュメンタリー的手法で“タブー”をえぐる

実際の研究者や社会問題を追うドキュメンタリー映画は、タブーに直接切り込む強い手段です。例えば差別や偏見の温床となっている慣習や制度、それがもたらす被害、あるいはそこに隠された政治的・経済的背景を丁寧に掘り起こす。「数字が示す現実」と「当事者の声」を組み合わせることで、避けられてきた問題を真正面から提示することができます。 -

エンターテインメントへの落とし込み

深刻なテーマも、エンターテインメント要素を混ぜることで多くの観客に広く受け入れられる形にできることがあります。たとえばブラックコメディや風刺映画として、日常的な会話でこぼれている差別意識や無自覚な偏見をユーモアを交えて描く。笑いながらも「これは私自身の姿でもあるかもしれない」と考えさせる。そうしたアプローチも十分に有効でしょう。

6.議論が巻き起こす“炎上”を恐れない姿勢

タブーを扱うとき、必ずといっていいほど批判や抗議がつきまといます。内容が誤解される場合もあれば、明らかに悪意を持ったバッシングが起こる場合もあります。しかし、だからといって自粛していては何も変わりません。むしろ、適切なリサーチやモラルを踏まえたうえであえてタブーを突くことで、「誰も取り組まなかった領域」への新しい知見や議論が生まれる可能性は大いにあるでしょう。

炎上とブランディング

映画作品の場合、炎上が逆に宣伝効果を生む例も珍しくありません。これは一種の諸刃の剣ではありますが、映像制作側が「作品のメッセージ」と「炎上の可能性」を慎重に管理することで、結果的に作品が深く世間に浸透するケースも見受けられます。

批評との対話

また、タブーを扱う作品は、多くの批評家や論客を巻き込み、より深い考察や議論を誘発することがしばしばあります。『もっと言ってはいけない』も多様な分野の人々から評価や意見が寄せられ、その過程で新たな見解が浮上してきました。映画作品でも同様に、批評の受け皿を意識して制作することで、作品が“言うだけ”で終わらず、社会的対話の出発点になるかもしれません。

7.タブーを扱うことで見えてくる“日本社会”の特徴

本書は日本の文脈を踏まえた社会的タブーを扱っています。そこには日本社会ならではの現象や、日本人の気質に根差した課題が含まれています。映画制作においても、海外作品にはない日本的事情が大きく影響を及ぼすことがあるでしょう。たとえば検閲や資金提供の問題、配給会社の意向、スポンサーの顔色をうかがうといった現実的なハードルが存在します。

しかし、逆に言えば、それらのハードルを乗り越えた作品は国内のみならず海外からも「ユニークな社会批評」として注目を浴びる場合があるのです。タブーとされるテーマを描き出すことは、日本社会のメンタリティに一石を投じる行為でもあり、それゆえに強い反響が見込めます。

8.視聴者・読者との対話を促す結論

ここまで見てきたように、『もっと言ってはいけない (新潮新書)』は、私たちが普段“言うべきではない”と感じて避けてしまうテーマに光を当てることによって、新たな発見や議論を喚起する書籍です。そして映画や映像の世界でも、同様のタブーに挑戦してきた作品が数多く存在します。どちらも多くの批判や反発を呼びかねない行為ですが、それをあえて行うからこそ、従来の常識を打ち破る新しい見方を提示するのです。

映画制作や映像表現に携わるうえで、大事なのは「自主規制」でアイデアを潰すのではなく、慎重に調査し、倫理的配慮を怠らず、あえてタブーを突き抜けてみる勇気を持つことかもしれません。『もっと言ってはいけない』を読むことで得られる学術的な視点や、議論のタブーに対する著者の姿勢は、映像クリエイターのみならず、批評家や観客を含めたあらゆる人に“勇気を持って事実に向き合う”大切さを教えてくれます。

あとがき:タブーを恐れず、新たな発見へ

最後に、本書が与えてくれた最大の学びは「タブーを恐れずに踏み込むことでこそ、人間や社会を深く理解できる」という点です。これは映画やドラマ、ドキュメンタリーなどの映像作品でもまったく同じ。むしろ、多くの人に視覚的・感情的インパクトを与える映像メディアだからこそ、タブーを扱う意義はより大きいのかもしれません。

もちろん、扱うテーマによっては強い拒否感や不快感を示す視聴者も出るでしょう。それでも、その先にある「知られざる真実」や「新たな気づき」は、社会を前へ進める一歩となり得ます。『もっと言ってはいけない (新潮新書)』と、タブーに挑戦した映画作品たちが教えてくれるのは、タブーの中には私たちの思考を拡張する大きな可能性が眠っている、ということなのです。

もしあなたが普段は敬遠していたトピックや、「これを扱ったら批判されるかも…」と二の足を踏んできたテーマがあるのなら、この本の内容と映画の例をヒントに、あえて一歩踏み出してみるのもいいかもしれません。そこには誰も見たことのない新しい視野、そしてこれまでにない説得力を持つ表現が待っているかもしれません。

“もっと言ってはいけない”は、決して「言わないほうがいい」という意味ではなく、「それでもあえて言う価値がある」という逆説的メッセージかもしれないのです。

参考文献・関連作品

- 『もっと言ってはいけない (新潮新書)』

- タブーを扱う社会派映画の例:『ジョーカー』『プラトーン』『時計じかけのオレンジ』など

- ドキュメンタリー作品:歴史的事件や社会の闇を掘り下げた各種作品

- ディストピアSF作品:『ブレードランナー』『1984』(原作ジョージ・オーウェル)、『ガタカ』など

タブーと向き合うことで見えてくる予想外の真実や、新しい知的興奮は、案外すぐそばに潜んでいるのかもしれません。タブーを超えた先の世界には、まだ見ぬ映像表現や深い物語が待っています。そして、そこにこそ本当の“驚き”があるのではないでしょうか。